どうも、あおデザインです。

このサイトの記事は僕がゆっくりのんびり更新しているわけですが、ノートパソコンで長時間作業をしていると、首や肩がめちゃくちゃ凝りませんか?

気づくと背中も丸くなっているし、ずっと続けていたらそのまま固まってしまいそうです。

あと夏は熱がヤバい。

ファンの音がすごいときに裏側をさわってみると結構熱いです。ノートパソコンが壊れてしまうのではと心配になるくらい。

この「肩こり」と「熱」の対策法を調べたところ、パソコンスタンドで軽減できるらしい。

角度や高さを変えられる高価なものから数百円の簡易的なものなど様々なものが販売されています。

簡易的なのでいいのでは?とも思いましたが、せっかくDIYのサイトなので作っていきますよ!

目次

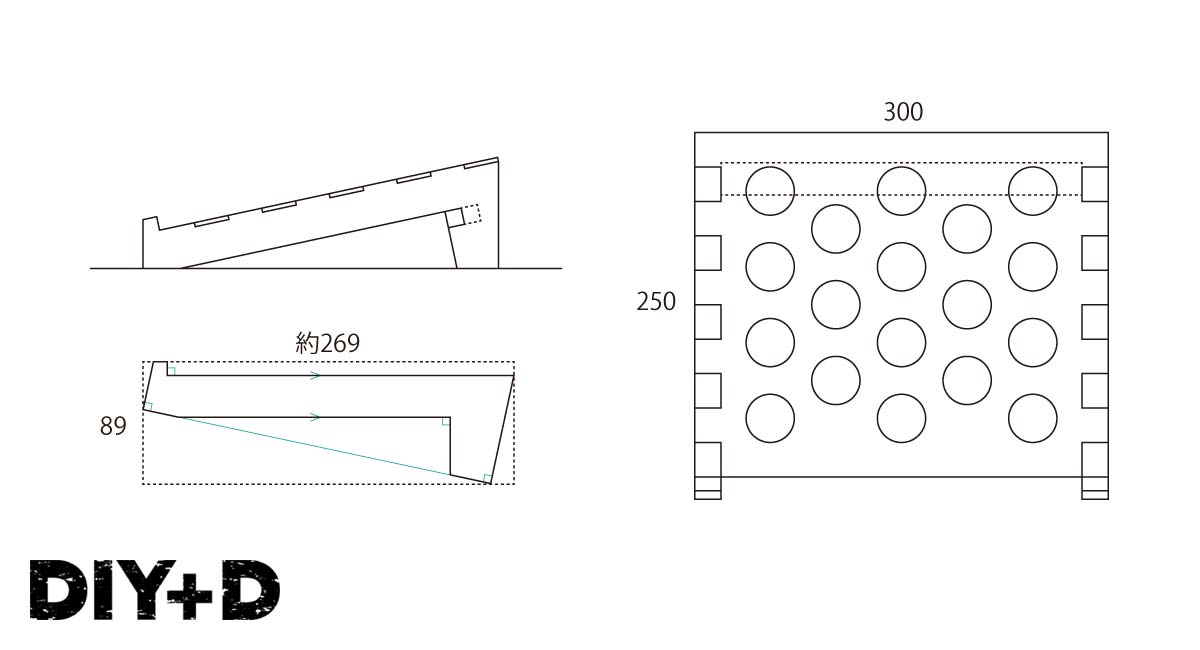

寸法と完成イメージ図

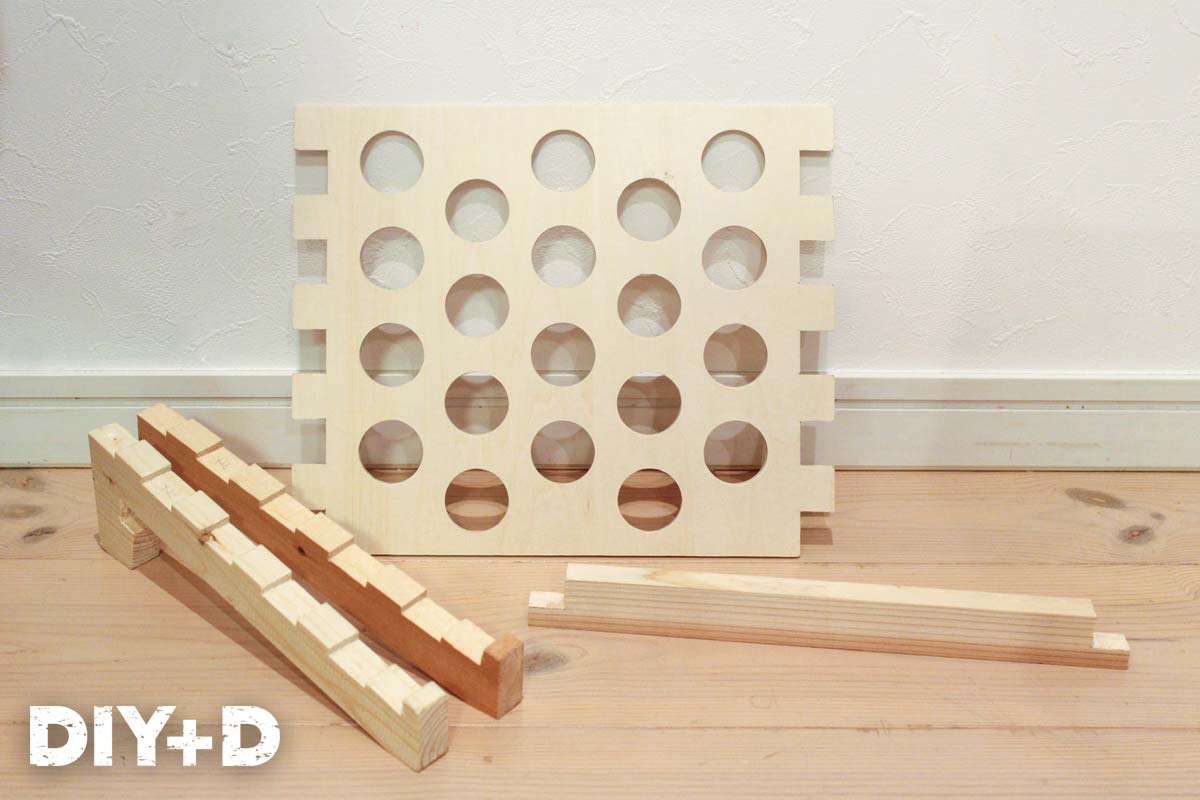

常設するインテリアや家具ではないので、余っているありあわせでなるべく済ませることにしました。

端材を探ってみるとSPFの1×4(幅89mm、厚さ19mm)のちょうどいいのと杉の細い角材が各種。これを使おう。

ノートパソコンと木材から寸法を決めていきます。それがこちら!

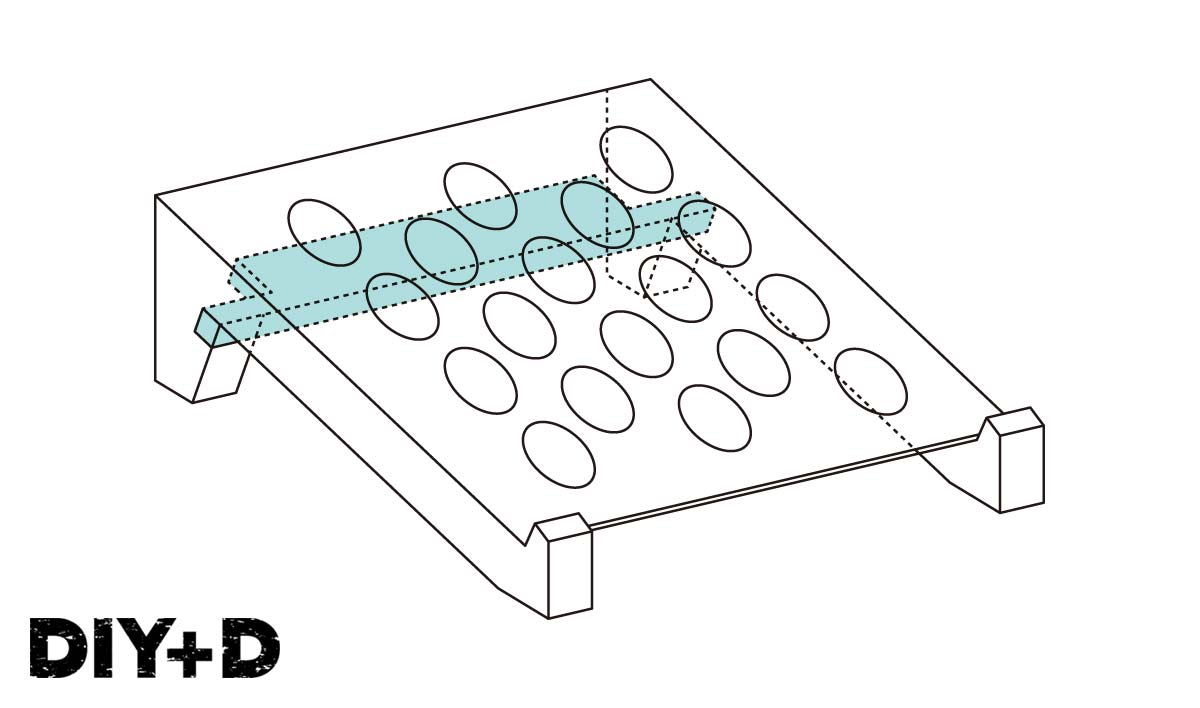

なるべく空気が循環するようSPFをL字型にカットしたものを脚にして、パソコンを乗せる4mmのシナベニヤを支えます。

だいたいで形を決めてしまいましたが、少しでも見た目が整うよう平行(くの字が逆の記号の箇所)や直角は意識しました。

あと接地する足の部分(青いライン)は同一線上に揃っていないとガタつきますからね。

傾斜の先の出っ張りは、パソコンが落ちないようにするためのものです。

それだけでは構造的に弱いので、補助となる12mm×24mmの杉材で補強。

この図の青い部分です。わかりづらいな。

今回は小物ですが、無駄に刻みが多いため綺麗にできるか少し不安…!

脚部分の木材の墨付けとカット・加工

まずいちばん面倒そうな脚部分の墨付け(切る箇所の目印)をし、カットしていきます。

このような少し複雑な形ですが、簡単に墨付けする方法があります。

先ほど紹介した図面を原寸大で出力し、それを板に貼り合わせてカッターなどで角にキズをつける!です。

もちろん通常通りしっかり測っての墨付けもOKですが、この方法は楽ちんでした。

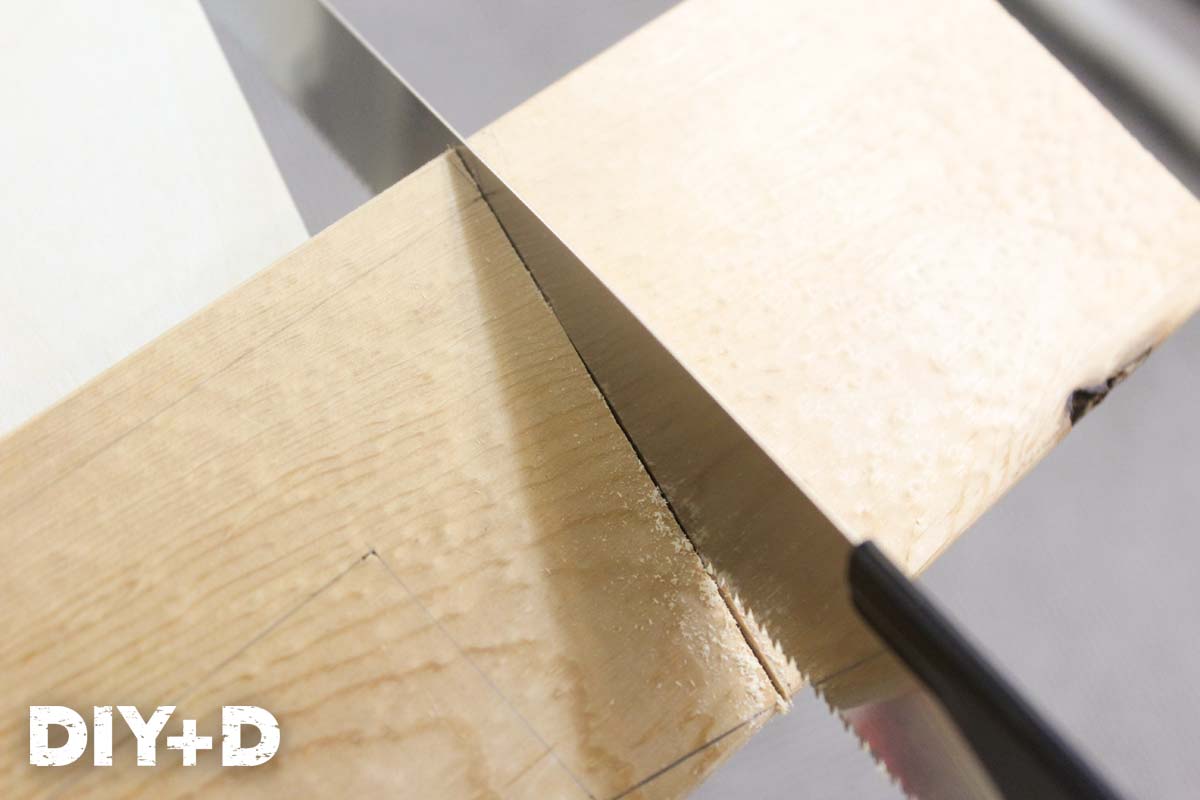

墨付けした木材を切っていきます。

入隅(凹んでいる角)がある形状なのでジグソーが便利だと思いますが、僕は持っていないので手のこでザクザク切りました。

脚となる2枚のSPFがぴったりと重なることはないと思い、大まかに切ったあと重ね、カンナなどで調整することに決定。

写真では墨部分を切っていますが、少し外側を切ればよかったとあとで気づきました(汗)

両脚を切り終えたら重ね合わせてクランプでしっかり固定。

2枚が同じ形になるように調整していきます。

かんなで削るとおもしろいように形が整っていくので、調子に乗ってどんどんどんどん……あっ

引っかかって割れた!

この程度であればボンドで簡単に修復できますが、調子に乗りすぎないよう注意しましょう。

どうですか? キレイに揃いましたね!

ベニヤと接合するための墨も入れておきました。

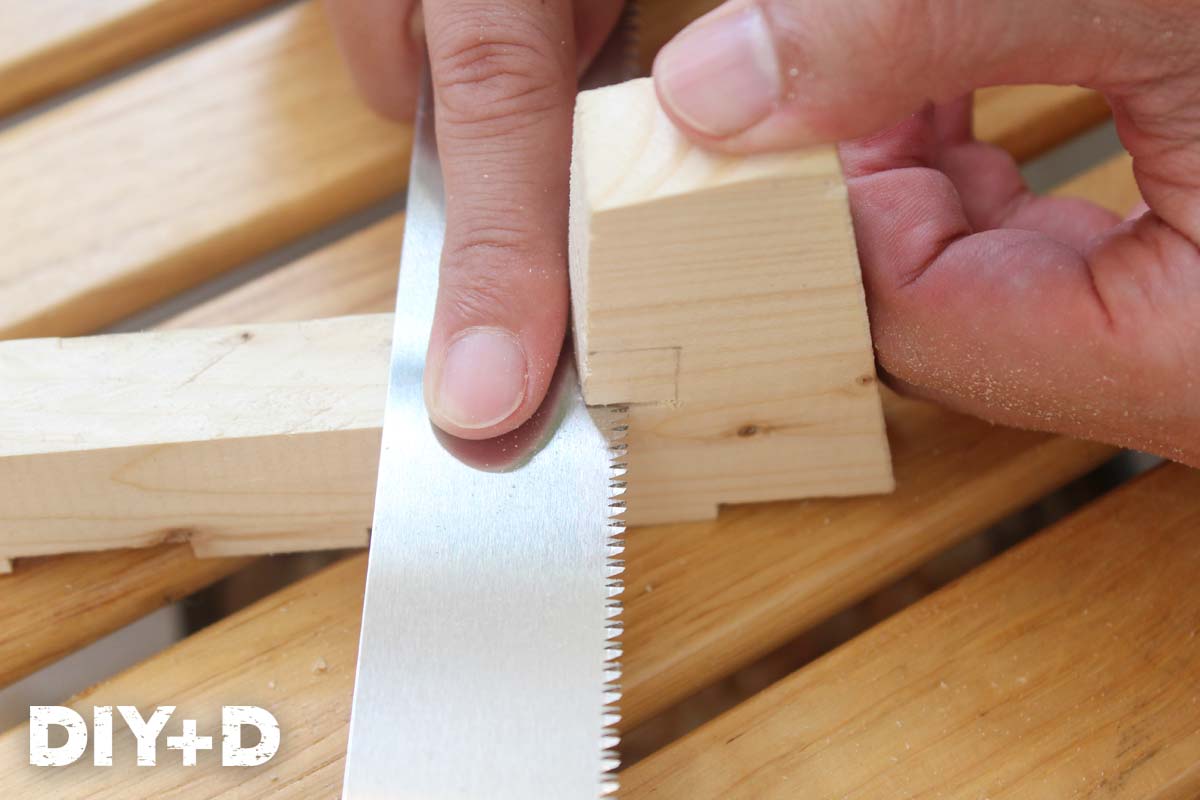

さっそくその接合部をのみで切り欠いていきます。

写真では捨て板を忘れていますね……!

皆さんはこういう作業の時、ちゃんといらない端材を下に敷いてくださいね。

あと随分下の方を持っていますね……!!

「持つとこ違う!」とツッコミが入りそうです。

実は直前に位置を合わせたはずののみがずれていて、叩いて要らぬところにキズを付けてしまったため、「二度とずれることを許さない」という執念?でこんなところを押さえています。

のみ使いが下手なのです。お許しを。

補強の横棒を接合する箇所も切り欠いて、脚を完成させます。

ベニヤの穴あけとその他木材の加工

次にパソコンを乗せる板に取り掛かります。

35mmのボアビットで穴をあけていきます。

少し見える小さな点は、あらかじめ下穴ドリルであけておいた本穴の中心点です。

こちらも実寸でプリントしたものをあわせて印を付けました。

下穴ドリルではなく千枚通しや錐でもいいので小さく穴をあけておくと、大きなドリルやボアビットで本穴をあけるときに位置がずれないですよ。

でもこのボアビットでの穴あけ、力任せに押し付けていると貫通時に板がかなり裂けます。

裏側が多少汚くてもいいかと思っていたのですが、少し休憩したのちに悲劇が起こりました。

間違えて裏側からあけてしまい、表が裂けた……!!!

一つの工程が終わるまでは休憩を挟むものではありませんね。

このままではさすがに気になるので、補修してみます。

穴あけで出た木くずの中からシナベニヤの表面を探し、ボンドで貼り付けます。

はみ出たボンドは硬く絞った布で水拭きし、きれいに拭き取ります。

ボンドをそのままにしておくと、そこだけ塗料がのらないので注意。

貼り終えたらクランプで挟み、乾くまで待ちます。

しっかり乾いたらかんなで削ります。

補修後はこんな感じ。

まだ少し目立ちますが、補修前よりはあきらかに改善されていると思います。

穴をあけ終わったら、脚との接合部を切り欠く。

のこぎりで切れるところは切り、あとは両面、のみで軽く痕を付けたら

手でパキっと折ります。

4mmのシナベニヤは簡単に折ることができますよ。

このあと補強の横棒も継ぎ部分を刻み、仮組してみます。

あれ?

またやらかしました。

何かの手違いでSPF1枚ぶんの長さが足りない。

きちんと寸法の入った設計図を書かないとダメですね。

もう同じ12mm×24mmの木材は無いので、ストックのあった14mm×30mmの杉材で代用するしかありません。

厚みが増したぶん脚の切り欠きを2mm増やし、代わりの杉材は長さを間違えないよう切断し、同じく切り欠きます。

これですべてのパーツが揃いました。

この中で買った木材はシナベニヤ(300mm×600mm)のみで税込み388円だったかな?

使用したのはその半分以下ですし、経済的ですね。

脚のSPFは1×4 1820mmが1本400円(2021年7月現在)で買え、その1/3くらいしか使っていません。

補強の杉材は端材コーナーで50円。

なので実質

388 ÷ 2 + 400 ÷ 3 + 50 = 約380円

で作れました!

楽しい組み立て作業

さあ、いよいよ組み立てです!

組み立ては目に見えて形になっていくのでいちばん好きな工程。

さっそくやっていきましょう。

左手の絆創膏は、先ほどの寸法ミスで慌てて切り欠きしている最中のみを引っ掛けただけです。気にしないでください(笑)

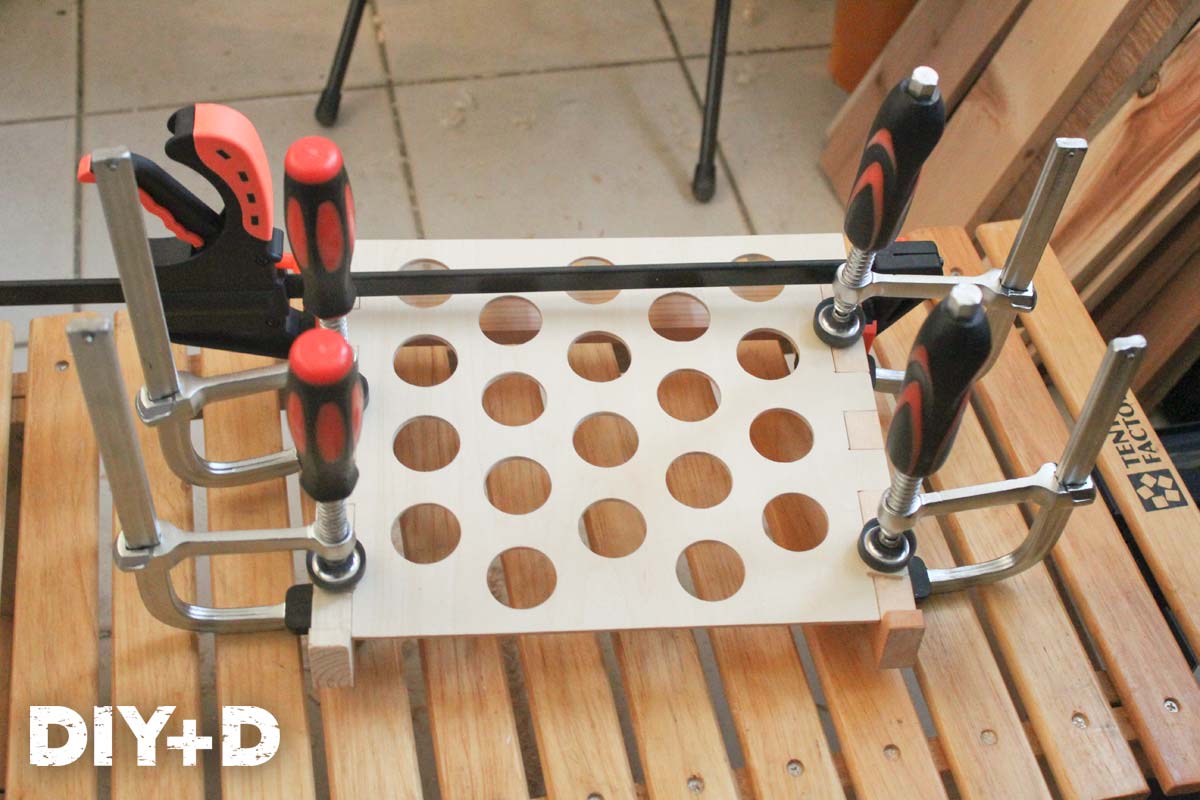

組み立て自体はボンド付けて組み立てるだけなので、特段難しいことはありません。

組み立て終わったら、クランプで押さえしっかり圧着させます。

乾けば組み立ての完成です!

ステイン塗装とワックス仕上げ

オークカラーの水性ステインを塗装して色を付けていきます。

細かい箇所があるので小さめの刷毛があると塗りやすいかもしれません。

僕はスポンジで塗るほうが楽なので、今回も同じようにしました。

どんどん塗っていきます。

入り組んだところはスポンジでは塗りづらかったのですが、無理やり押し込んで塗ってしまいました。

1回塗っただけで雰囲気が良くなったので、二度塗りはせず止めておきます。

仕上げはビンテージワックスのクリヤー。

こちらの商品は色付きのものも出ているので、それを使えばワックスだけで仕上がりますね!

そのうち買って試してみたいと思います。

ワックスを塗り終わったら、乾いた布で磨いて完成です。

完成!思った以上の使用感!

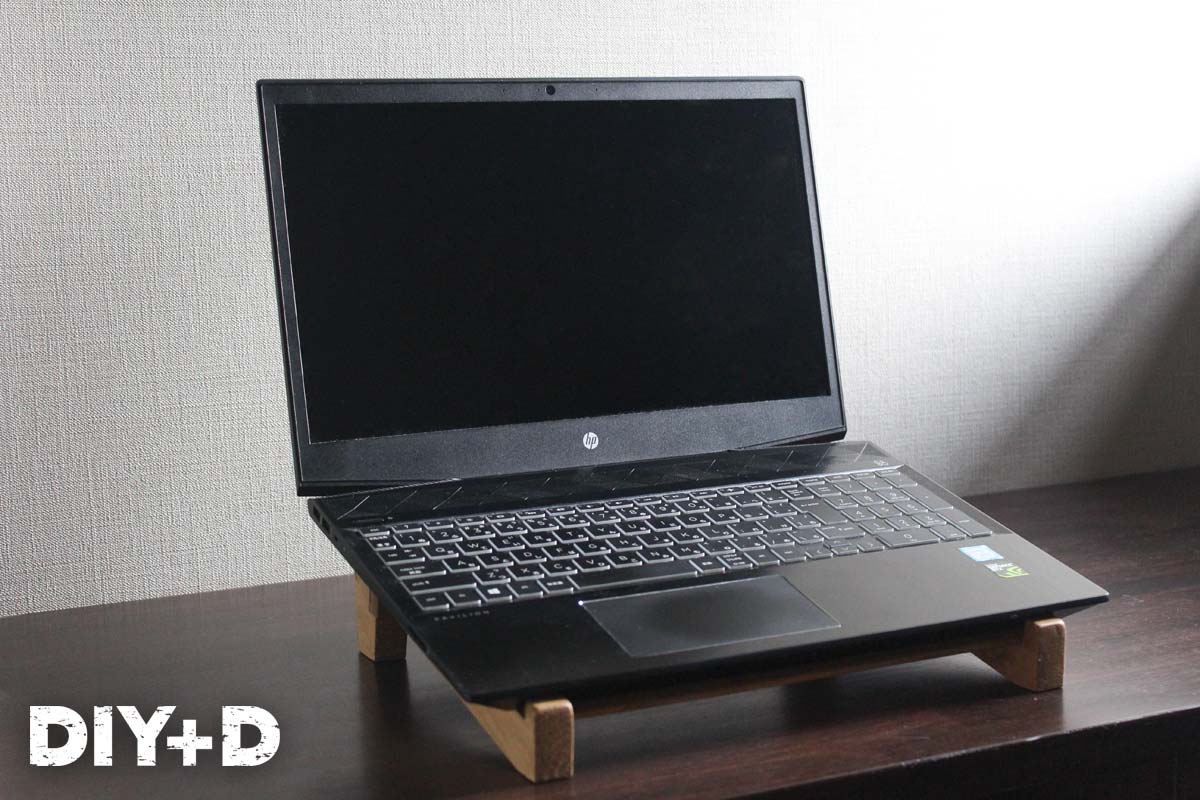

このようになりました。

細かいところを見れば粗がありますが、遠目で見ればきれいに仕上がっています。

脚のガタつきもありません。

穴の裂けた部分が悔やまれますね。

横から見ると、難しかった脚に苦労の痕跡が見受けられます…!

もっと上手くなって美しいものを作れるようになりたい。

不使用時は片隅に立てて置いておけます。

(特に意図していなかったのは内緒(笑))

ノートパソコンを乗せてみても非常に安定しています。

スタンド本体はとても軽いのですが壊れたりする気配は微塵も感じられません。

ひとまわり小さいノートパソコンもご覧のとおり。

さてその使用感ですが、「早く作っておけばよかった!」「市販のものでもいいから早く買っておけばよかった!」というくらい、ノートパソコンスタンドって快適です。

こんな僅かに高さと角度を変えただけで、パソコン作業時の姿勢が改善し、うつむき加減な視線が前向きに変わる。

これ、高価なパソコンスタンド買ったらどれだけいいのか気になっちゃいますね!

でも今回作ったもので十分満足していますし、既に愛着が湧いていますので、しばらく使っていこうと思います。

この記事を書いている今も使用していますよ!

熱対策については使い始めてからまだ熱くなっていないので効果のほどは不明ですが、直置きと比べれば間違いなくいいはずです。

梅雨が明けて夏本番を迎えたときに実感できるのでしょうか。

楽しみです。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。