今回は靴べら立て(シューホーンスタンド)のDIYを紹介します。

今までアルミの靴べらを棚に刺した押しピンに引っ掛けていたのですが、子供がぶつかったり押しピンが緩んだりするとそれが落ちて、けたたましい音を鳴らすことが時々ありました。

使っている靴べらはこれです。なかなかカッコいいでしょ。

何度も落下を繰り返すうちに靴べらの先端は少し曲がり、玄関タイルが割れてしまわないか心配にもなりました。

なので、安定感があり先端の保護にもなるスタンドを作りたいと思います。

目次

設計・作成手段

見た目と作成難易度のバランスで、キューブ型に決定。

あとはブロック状の木材に、靴べらを差し込むための貫通しない穴をどうやってあけるか。

円形であれば比較的簡単だけど、遊びが大きすぎて靴べらが傾きすぎるのが嫌なのです。

そこで考えたのが『寄木』です。

寄木とは、様々な木片をボンドなどで接着して組み合わせること。

最終形のキューブ型になる前に加工すれば、比較的に綺麗な穴をあけられるはずです。

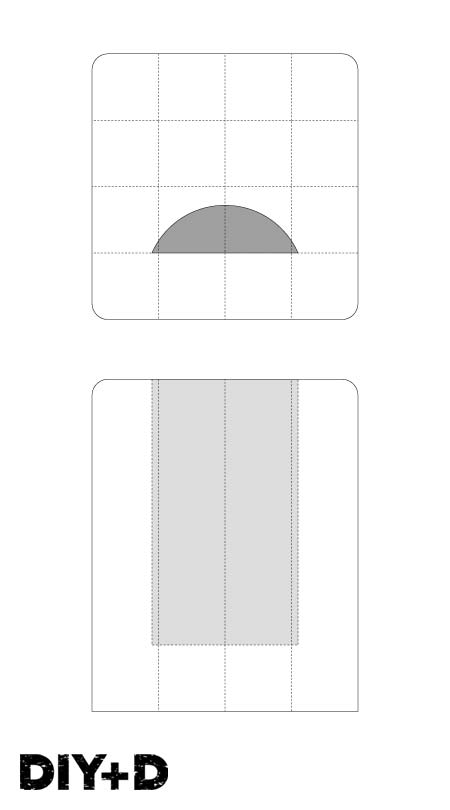

上が上面、下が側面の図です。

上の3段目まで接着したら穴の加工をし、その後に4段目をくっつけて最終的な直方体となります。

棒状の材を16本使いますが、板材4枚でももちろんできます。

その場合、正面と側面で雰囲気が異なることになりますが、お好みで選んでください。

穴は粗く切り抜いたあと、手持ちの『丸曲がり細工のみ』で地道に彫ることにします(汗)

筒状の穴に加工できるものであればなんでも大丈夫です!

使用した木材

タモ、ホワイトオーク、ウォルナットを用意しました。

だいたい25×25×125くらいの材です。

靴べらが重いぶん軽い木だと不安定になりそうなので、その辺りを考慮して選択する必要があります。

実際に作るまではちゃんと立つか不安で、いざというときは重りの鉄板でも仕込もうかと考えていました。

できてみたらしっかりと安定感があったので、紹介した樹種であれば問題ありません。

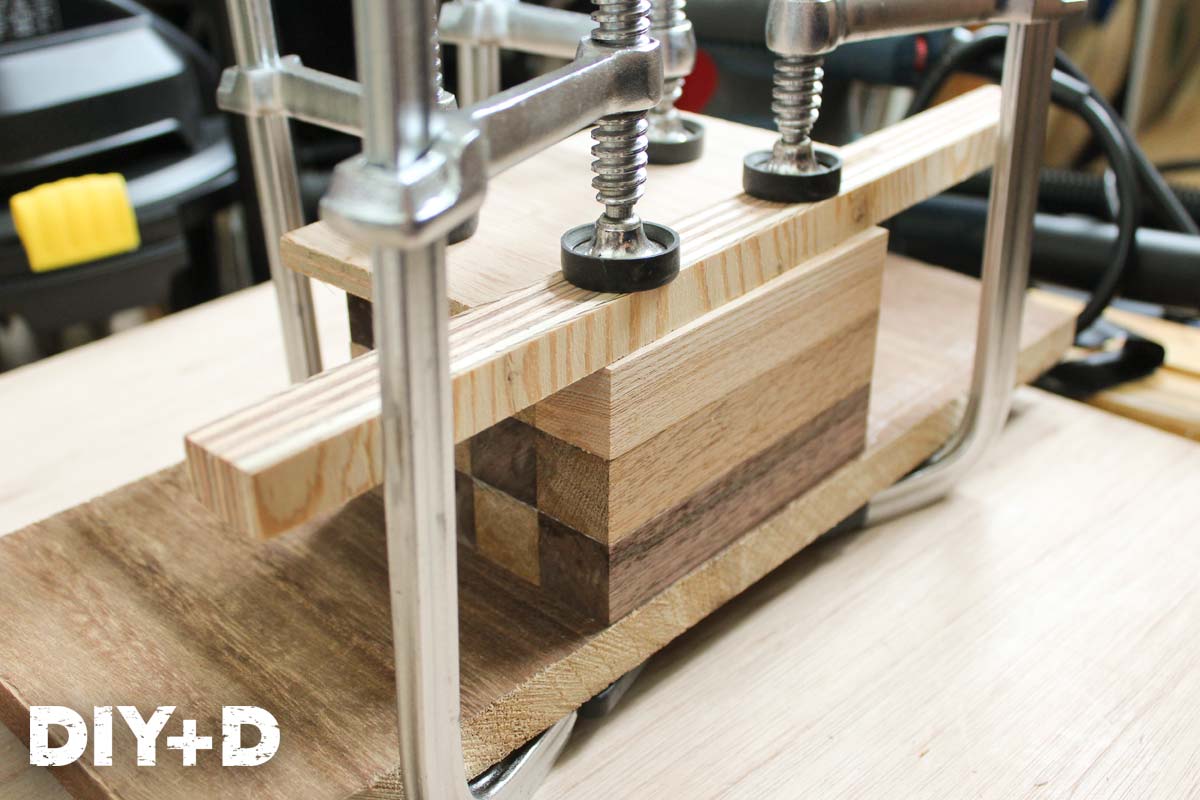

木片の接着

4本ずつボンドで接着して、4枚の板にしていきます。

数種類の樹種を組み合わせるのであれば、並びはお好みで。

接着剤は普通の木工ボンドでいいのですが、強度の強いタイトボンドⅢを使用しました。

そして今回の一番のポイントは、木材の平面性です。

きちんと平面が出ていないと隙間ができてカッコ悪くなります。

なので、ボンドを塗布する前に接着する面同士がぴったり合わさるか確認しましょう。

大丈夫なら4本を接着し、まとめてクランプしてしっかり圧着します。

クランプの跡が残らないよう、ベニヤなどの端材を一緒に挟んだほうがいいです。

はみ出したボンドは水拭きで綺麗に拭き取っておきます。

4枚分できたら完全に硬化させるため長時間(24時間くらい)放置しましょう。

板ができたら、またもや平面出し。

接着面同士を合わせてみればわかると思いますが、今度は4つの材を組み合わせた板なので多少なりとも段差があるはずです。

かんなやサンダーでしっかりと平らにし、隙間が出ないようにします。

整ったら一番手前になる部分以外の3枚を貼り合わせます。

ここでも同じようによく乾燥させます。

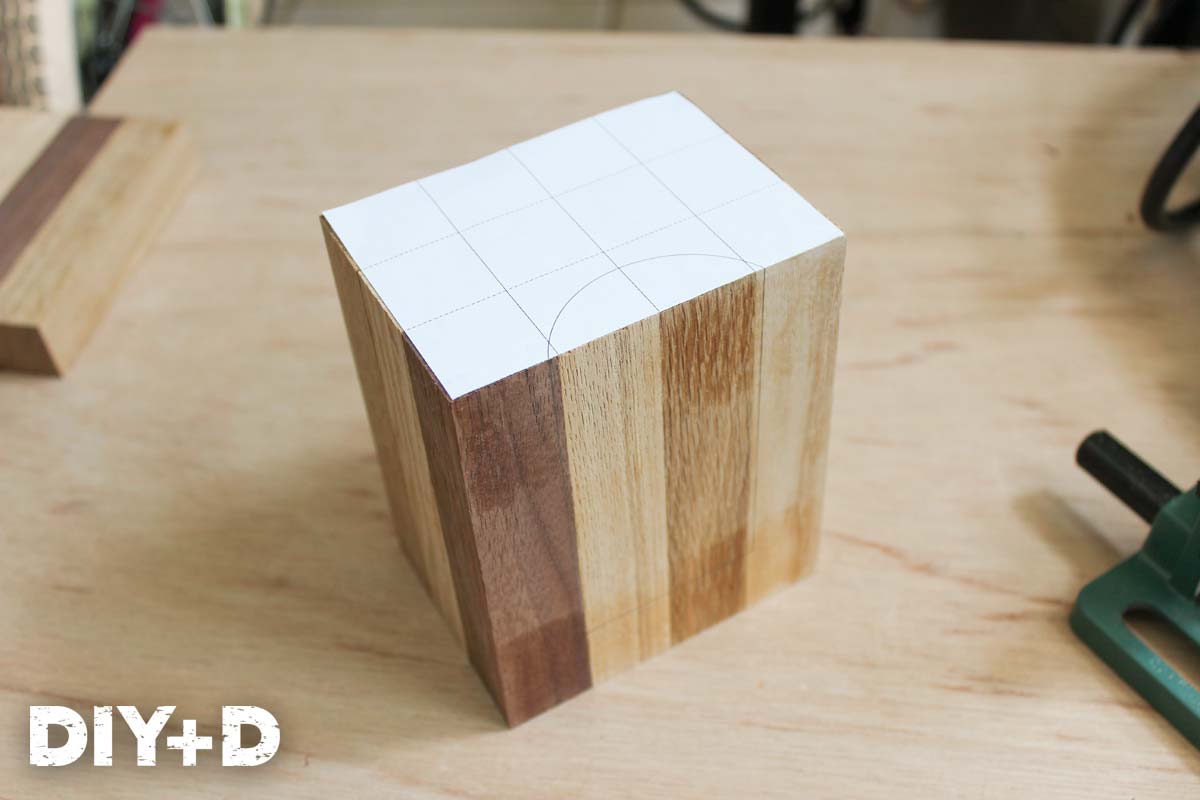

穴の加工

先ほどの工程でできたブロックに、靴べら立ての穴となる部分の加工をしていきます。

手描きで墨線入れてもOKですが、データが作れれば実寸でプリントして貼り付けると楽です。

写真では見づらいですが、手前側は直に墨線を入れています。

円弧部分は、半径30mmの円を頂点から18mmの高さで切り取ったかまぼこ型。

冒頭で紹介したDEWAHSINGの靴べらを何度も何度も測って決めました。

遊びを少なくしたかったのでギリギリを攻めたのですが、この段階ではまだ不安。

入らなければ拡げればいいのです。彫っていきましょう!

まずは少しでも楽をするため、曲線の少し内側にドリルで穴を開けていきます。

斜めに入れて削る必要のないところまで掘ってしまわないよう注意。

穴の中なのであまり見えなくなる部分なんですけどね。

ちなみに、ビットは長いものじゃないと届きません。

僕は持っていないので頑張ってのみで彫ります。

まずは平のみでどんどん彫っていきます。

勢い余って余分なところを削らないよう慎重に。

穴の底となる部分は1mmくらい残しておいたほうが、後で綺麗に仕上げることができます。

ある程度形が整ってきたら、細工のみに持ち替えてさらに彫り進めます。

普通の丸のみのほうがやりやすい気がする。

きちんと円筒状に彫れたか確認するために、こういうものを用意しました。

同じかまぼこ型を貼り付けたベニヤ。

これをあてて彫りが足りないところを削るというのを繰り返し、なるべく真っ直ぐな円筒に仕上げていきます。

次に底部分を平のみで仕上げます。

曲面を彫る際キズがつかないよう保護するため、最後に底を仕上げるのがポイント。

1mmくらいの薄さだと綺麗に削れます。

形が仕上がったらやすり掛けしてツルツルにしておきましょう。

勢い余って傷つけてしまった箇所が見受けられますが、まあまあ上手く加工することができました。

なぜか写真を撮り忘れてしまい、見せることができないのが残念。

加工した穴に蓋するように最後の1枚を貼り合わせ、乾燥させます。

念のため、接着する前に靴べらが入るか確認してくださいね。

面取りでグレードアップ

寄木でブロック状にしたものの表面を、かんなとサンダーで平らにします。

次にトリマで面取りするのですが、その作業前に6面すべて終わらせましょう。

仕上がりに影響するので念入りにやりました。

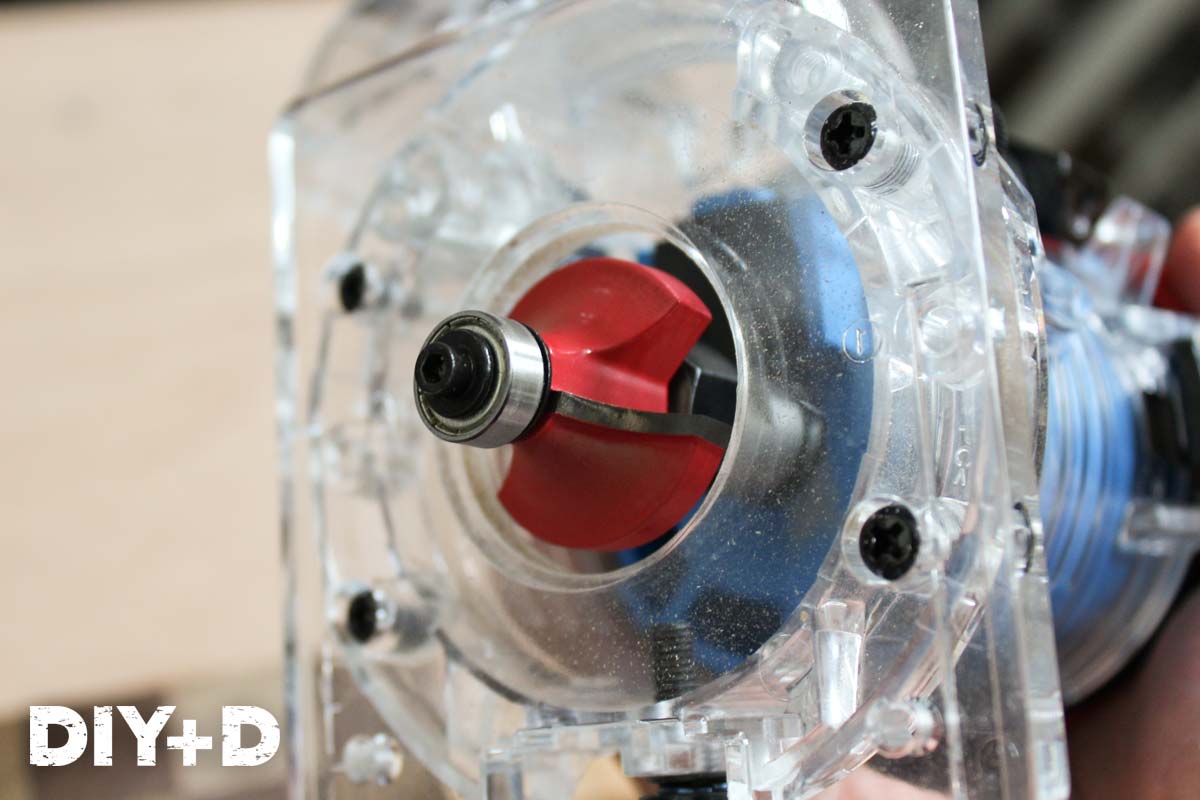

表面が仕上がったら、いよいよ面取り作業です。

使用したビットはSK11の「ボーズ面ビット SRB-11」です。

半径9.5mmとRが大きめなので、やわらかな雰囲気の作品づくりに最適です。

Rが10を超えるものはトリマではなくルーターが必要になってくるので、もっと丸くしたい方はご検討を。僕は持っていません。

天面を削ってみましたが、トリマにまだ慣れていなくて所々焦がしてしまいました。

一発で決めようとせず、大まかに加工した後に仕上げで削ると上手くいきます。

あと、上の写真を見ると角がきれいに丸くなってないのがわかります。

この場合、立ち上がりを削ってからもう一度天面の角を削らないと丸くなりません。

先に四隅の立ち上がりを加工し天面を角丸にしてからやったほうが順序的にはいいということです。

すべて加工し終わり、紙やすりで整えました。

焦がした部分もほとんど綺麗になりました。

オイル仕上げ

オイル仕上げをする際に必要なものはこちら。

オイル塗料、ウエス、400番の耐水ペーパー、使い捨て手袋(無くても可)。

その前に紙やすりの240番あたりで表面を整えておきましょう。

オイル塗料は有名なワトコオイルでOK。

ワトコのナチュラルが手持ちになかったので仕方なく割高のクルミオイルを使います。

今回は100×100×125の直方体なので、なるべく中まで浸透するようたっぷり塗っていきます。

もちろん穴の中にもしっかりと塗りましょう。

すべて塗り終わったら余分なオイルを乾いたウエスで拭き取り、1日くらい乾燥を。

乾いたら、耐水ペーパーでオイル研磨をしていきます。

オイルを付けてゴシゴシゴシゴシ。

すべすべになっていくこの感じ、たまりません。

特に木口やRの部分は手触りが変わります。

オイルの量は1回目の塗装でかなり吸収しているので、少なくてOKです。

研磨したらしっかり拭き取ってよく乾燥させます。

このオイル研磨→乾燥を4回繰り返します(お好みで回数を増減してください)。

乾燥中にうっすらと油が吹き出ることがあったら、それも拭き取りましょう。

最後に、ゴムシートを底の四隅に貼ってすべり止めにします。

カインズというホームセンターのクッションラバーというのを1/4に切って使用しました。

他のお店でも似たようなものが売っていると思います。

これで完成しました!

隙間や凹凸がなく綺麗にできました。

靴べらを立ててみるとこんな感じ。

もちろんちゃんと入りますし、ちょっとやそっとでは倒れないくらい安定しています。

差込口はほどよい余裕があり入れづらいこともなく、中の遊びもそんなに大きくしなかったので靴べらがグラグラすることもありません。

とても満足できる作品ができあがりました。

今回の寄木で作った靴べら立ての工程が、あなたのDIYの参考になれば幸いです。