集塵機とは、作業環境の保全と空気の浄化(=微粒子の捕集)が目的の道具です。

この「空気の浄化」の部分がすごく大事。

DIYを始めた最初の頃は集塵のことなど気にもせず、作業後に掃除をすれば良かった。

しかし様々な工具を使うようになり、切ったり削ったり磨いたりしているときに気づくのです。

辺りの空気が白く霞んでいることに。

木材粉じんを吸い続けると、様々な病気になる可能性があるようです。

木材粉じんにばく露すると、アレルギー性接触皮膚炎や、呼吸機能の低下、肺疾患やぜん息、鼻腔がんが引き起こされる。 また、鼻上皮細胞の変性を引き起こす可能性があると 考えられている(ACGIH, 2010)。

(資料4-2 – 厚生労働省 より)

なので集塵機を使う必要があるのですが、フィルターの掃除って面倒なんですよね。

掃除しないと目詰まりして吸引力が落ちるし、新しいフィルターに交換のもそこそこ値が張る。

そこで、ネットで売っていたサイクロン集塵機のパーツを用いて「サイクロン集塵機」を自作してみました。

ググれば記事や動画がたくさん出てきますが、簡単なのでぜひチャレンジしてみてください。

目次

用意するもの

- 自作用サイクロン集塵機のパーツ

- バンドタイプのペール缶

- ホース

- 塩ビ異径継手

ホースはなんでもいいのですが、上記のフレキシブルホースは長さと太さがあり、柔らかく取り回しやすいうえに、サイクロンパーツにぴったりなのでとてもオススメです。

異径継手はお手持ちの集塵機や工具次第なので「これを用意して!」と言えません。

よく寸法を測って購入ください。

僕の場合は、集塵機とサイクロンの接続部分に30×25、ホース先端に40×25を用意しました。

サイクロン集塵機の作成

まずはサイクロンパーツ下部の出っ張りがペール缶内部に収まるよう、ペール缶の蓋に穴をあけます。

コンパスなどで少しだけ大きい円の印をします。

それに沿って金工用ドリルで穴をあけます。

なるべく間隔を狭くしたほうが後が楽です。

ニッパーや金切りハサミで中心の円を切り取ります。

サイクロンパーツをはめてボルト穴の位置をマークし、ドリルで穴をあけます。

付属のボルトで固定すれば本体の完成です。

ホースの取り付け

付属のアダプタを2つとも取り付けます。

フレキシブルホースを横向きの管に取り付けます。

このホースは、サイクロンパーツに本当にぴったり。

抜けそうにありませんが、念のためホースバンドで締めておきます。

結果的にこの部分にはアダプタが要らなかった。

ホース先端に40×25の異径継手を装着します。

ものすごくきついですが、頑張って入れると40側に入ります。

上の写真が限界。押しても引いても動きません。

なのでホースバンドは無し。

これで自作サイクロン集塵機の完成です!

上部の集塵機との接合部分には30×25の異径継手を使っています。

少し緩かったのでビニールテープで調整しました。

試用運転

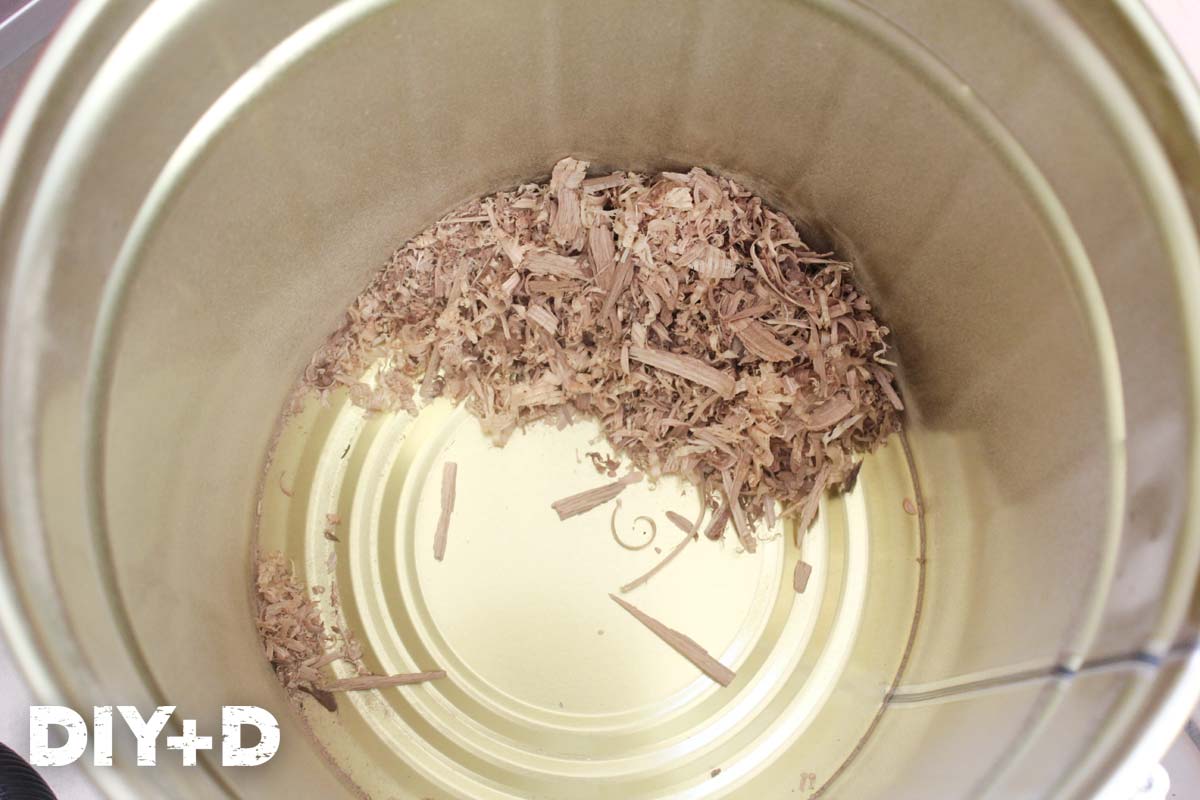

あらかじめ用意していた木くずを吸い取ってみました。

使用した集塵機はスタンレーの「SL18410-5B」です。

関連記事はこちら。

↓ペール缶側

↓集塵機側

大小ほとんどの木くずがペール缶に集められています!

集塵機には全く木くずが無いのを期待していたのですが、少しありますね……。

実用には耐えるでしょう。

これでフィルターの掃除や交換から解放されると思うと嬉しいです。

工具への取り付け

ホースの先端を工具へ取り付けるには、その工具に合うアダプタを用意する必要があります。

手持ちの工具がすべて同じ径ならあれこれ用意する必要ないんですけどね。そう上手くはいきません。

色々試してみたら塩ビ管40が先端の継手25にぴったりはまったので、これを使います。

写真は工具に接続する25×20の継手、40の塩ビ管、ホース先端です。

左の25×20を、工具によって変えればいいわけです。

ドッキングすると長いですね(汗)

ご覧の通り、リョービのトリマに装着できました。

微調整は必要ですが、先端の異径継手を工具の数だけ用意すれば対応できてしまいます。

場所を取りますが、集塵機のお手入れの手間を省けてダイ◯ンのように吸引力が変わらない自作サイクロン集塵機。

非常に簡単ですので、ぜひ作ってみてください。