我が家のキッチンは、残念ながらあまり綺麗な状態ではありません。

夫婦そろってこまめに掃除や整理整頓ができない&小さい子どもがいるのでなかなか時間がない……

どちらも言い訳ですね(笑)

そんな私ですが、やっぱり綺麗なワークトップは憧れます!

料理をするとき(←滅多にしない)、ものを片付けてからではなくすぐに取り掛かれたらいいなぁ。

そこで、現状を少しでも改善すべく、ワークトップの上に設置するミニシェルフをつくってみることにしました。

今回は下記のポイントを押さえて製作したいと思います。

- 調味料や小物を置ける程度のサイズに

- 倒れてしまうと悲惨なことになるので固定する

- 不要になったら撤去できるよう、ワークトップや壁などに穴を開けない

それではさっそくいきましょう!

目次

今回使う材料

たったのこれだけです。

杉の角材と端材として余っていた杉板。

あとはアジャスターとゴムシート、Seriaのアイアンバー。

端材や余った塗料などを使うので、出費は1,700円くらいです。

木材の墨付け、加工

木材を必要なサイズに切りそろえていきます。

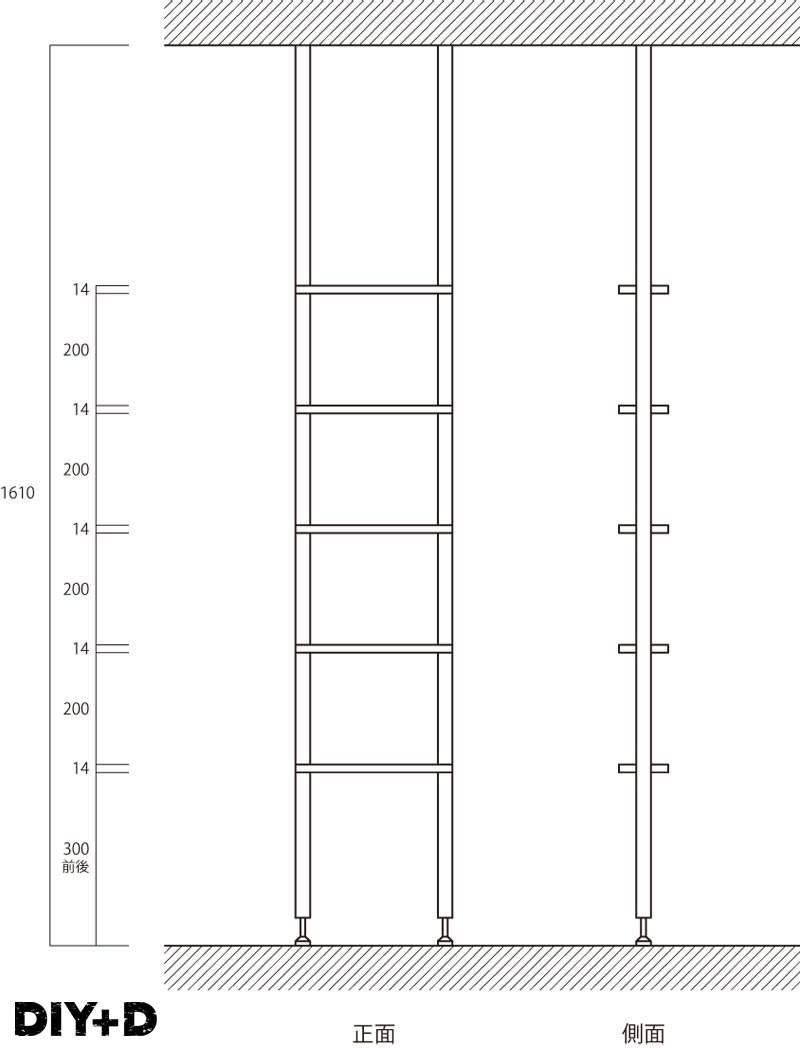

ワークトップと天井の間を突っ張り棒形式で固定しますので、アジャスターの埋め込み深度などを考慮して角材の長さを決め、切っていきます。

棚板となる杉板は、Seriaのアイアンバーを柱芯にビス止めできる幅が決まっているので、それによりサイズを割り出します。

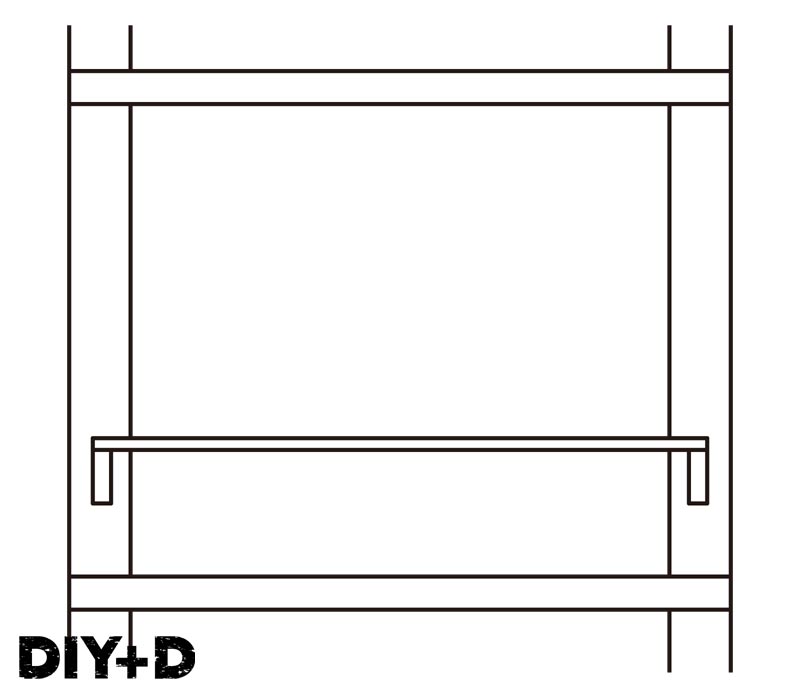

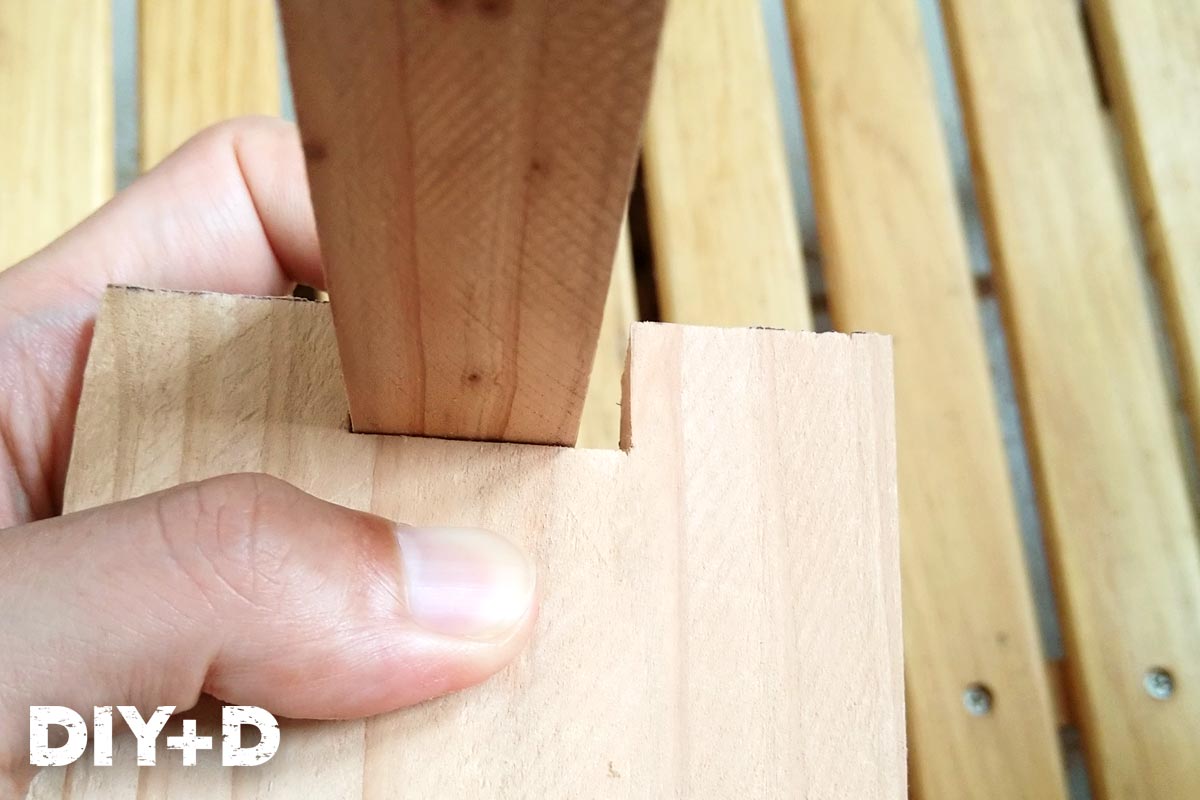

今回は木材が細く薄いので、強度を高めるために接合部を「相欠き」としました。

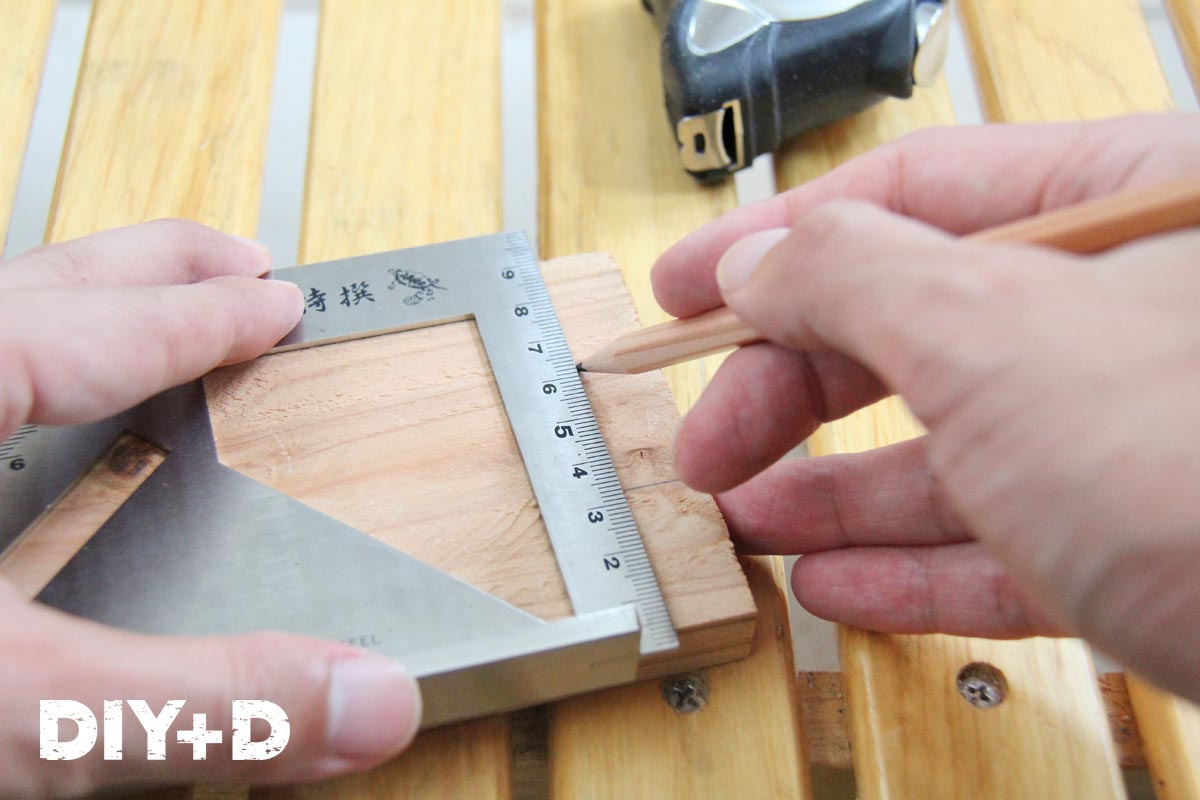

すべての部材に墨付け(加工のための目印)をしていきます。

これが意外と面倒…

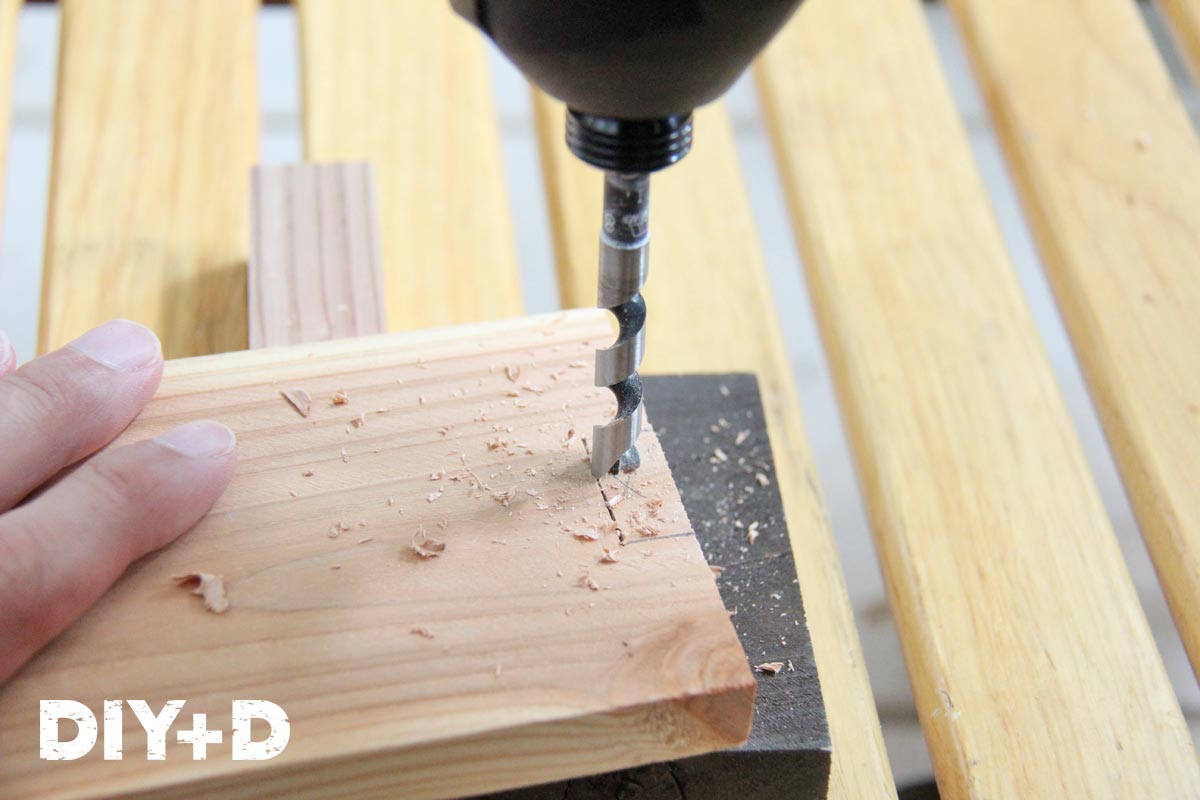

墨付けができたら、まずはドリルで穴を開けます。

使っているビットはスターエムさんの木工用ショートビット8mm。

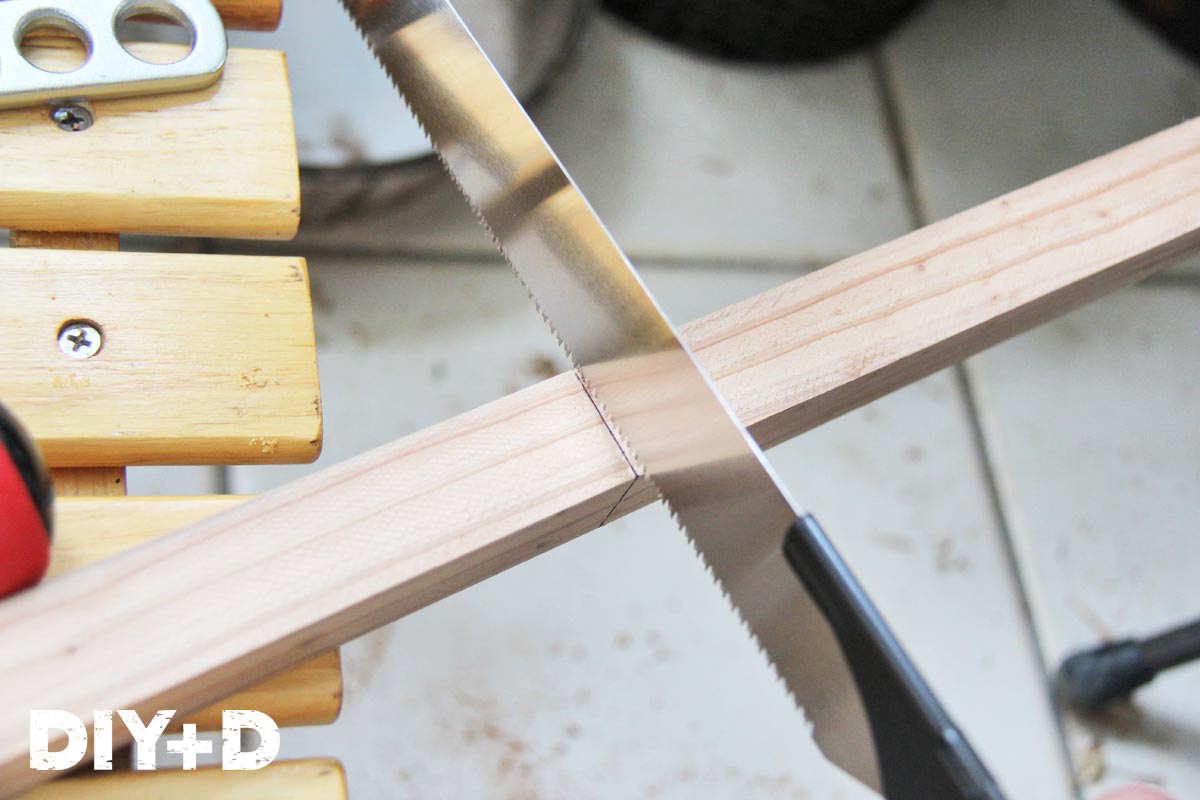

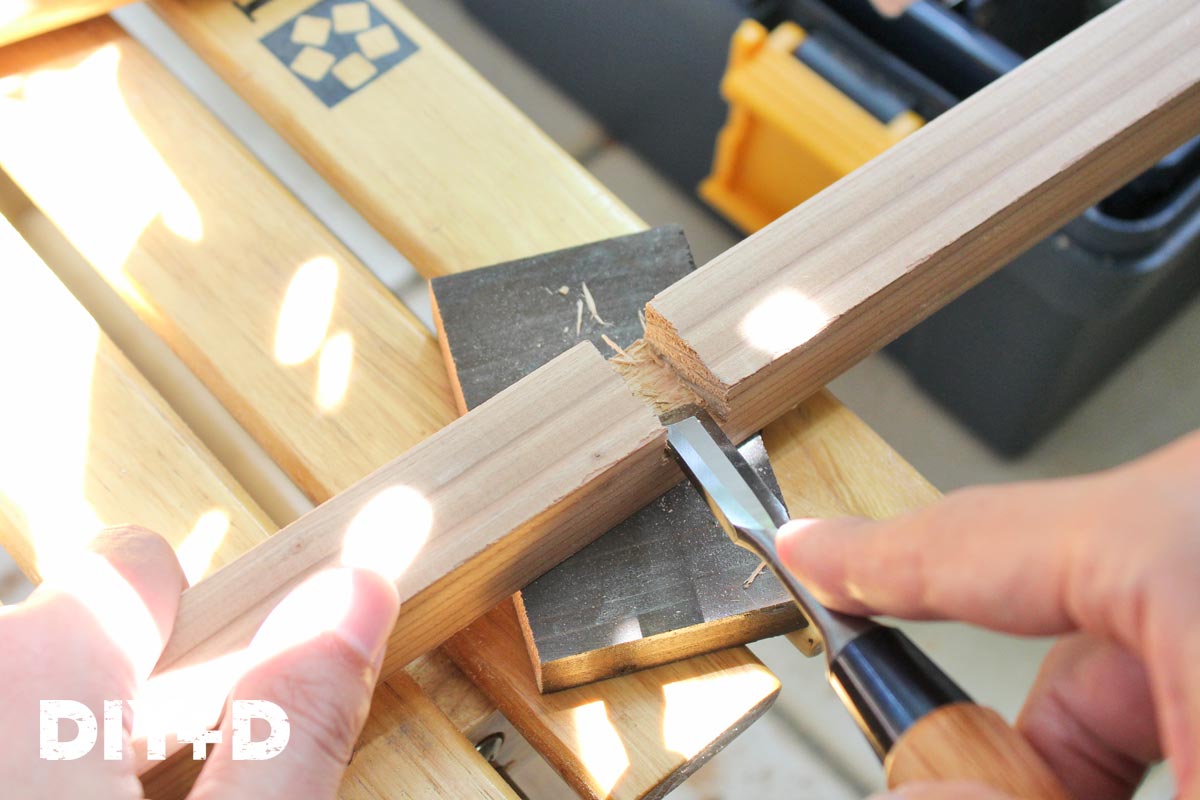

その後、のこぎりで両サイドを切り

のみで仕上げます。

念のためサイズを確認すると……

……やってしまいました。

角材を30mm角だと思い込んでいましたが実際は24mm角でした。

DIYって楽しいなぁ(笑)

気を取り直し、進めていきます!

大きく欠いた板は使えないので、新たに棚板を用意。

墨付けをすべてし直して加工再開です。

なお、柱の角材は木目と並行にのみを入れるので、のこぎりとのみだけで加工できます。

加工の最後に、アジャスターを取り付ける穴をドリルで開けます。

アジャスターが傾くと格好悪いし強度が心配なので慎重に。

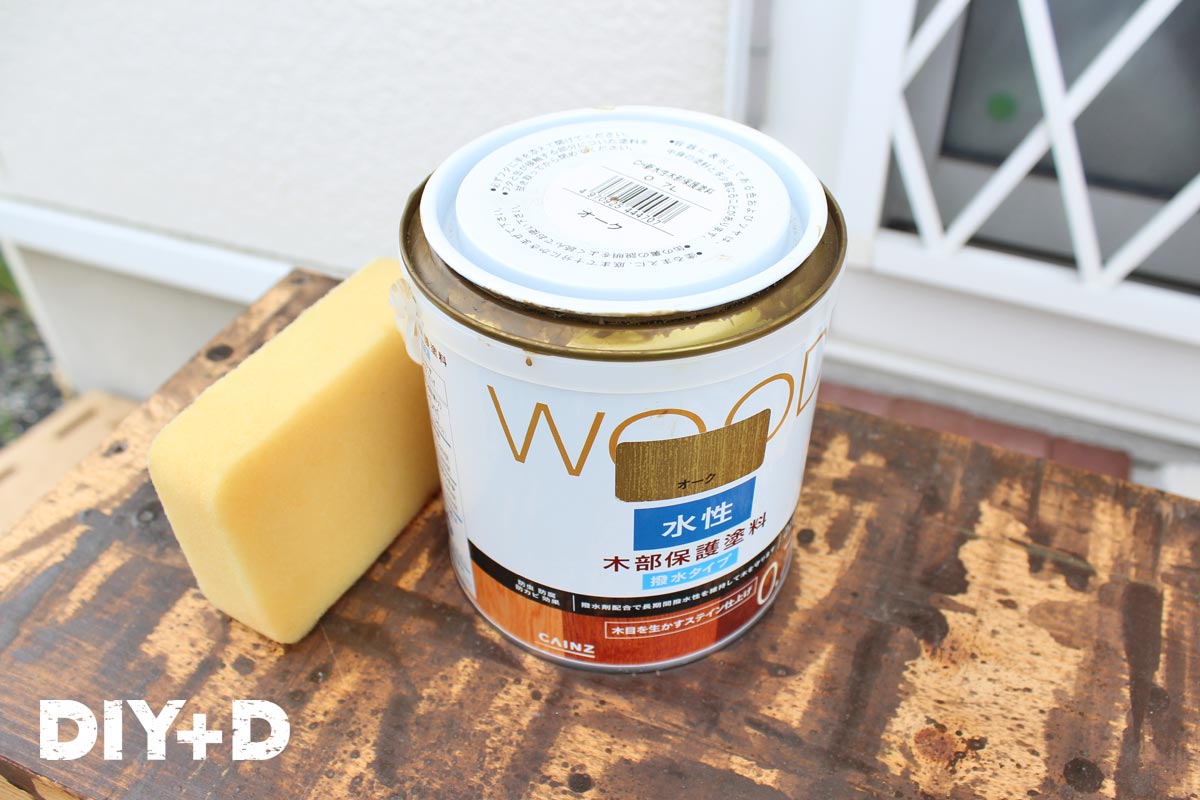

塗装

木そのものの色も好きなんですが、我が家の雰囲気に合わないので塗装することにしました。

使用した塗料はオーク色の水性ステイン(家にあっただけ 笑)。

これをスポンジでガシガシ塗っていきます。

スポンジだとよく伸びて塗りやすく、塗料の減りも少ないように感じます。

刷毛は塗っているうちに毛が抜けることがありますし、根本まで塗料を吸いますからね。

私の刷毛の使い方が下手なだけかもしれませんが、今は「スポンジ刷毛」というものも売っていますから、塗装時にスポンジが使いやすいのは世間的にもある程度認知されているようです。

使用する材料が少ないので、あっという間に終わり!

しっかり乾燥させましょう。

一度塗っただけでは薄い気がしたので、二度塗りしておきました。

仕上げに「ビンテージワックス」なる、これまた家にあった木部仕上げワックスを塗っていきます。

これを施すことである程度水から保護できると同時に、木目が際立っていい感じになるんです!

最後に乾いた布などでよく磨けば完成です。

組み立て

いよいよ、今まで用意した材料を組み立てていきます。

まずは片方の角材(←大事)に、すべての棚板を接合していきます。

接合部はかみ合うだけでなかなかの強度ですが、念のため木工ボンドを塗布して外れないように補強。

木材が入っていかないときは、端材をあててハンマーなどでたたいて少しずつはめ込んでいきます。

あまり強くたたいて無理やり入れようとすると木材が割れてしまいますので、入らなそうなときはのみで調整します。

すべて取り付けたら、もう片方の角材も接合部をうまく合わせながらドッキング。

上下逆さまに付けないよう、よく確認してから接合しました。

間違えると木材同士がかみ合っていて外すのに難儀します。

(棚板を1段ずつ付けようと両サイドに角材を取り付けてしまい、他の棚板が付けられないことに気づいたときは、なかなか外れず焦りました。)

角材の上部に、天井保護用のゴムシートを貼ります。

めちゃちょうどいい…!

脚部にはアジャスターを取り付けます。

これを調整することで、ワークトップと天井間を突っ張り棒のように固定できるのです。

今回の棚は向こう側が見えるオープンタイプなので、落下防止のアイアンバーをビス止め。

Seriaは痒い所に手が届くようないいもの売っていますね。

ビスはシルバーのものしか無かったので、このあと黒の油性ペンで塗りました(笑)

ついに設置、完成!

さあ、ついに緊張の設置です。

「数値上は大丈夫なはずだけど、棚として使えるかどうか」「見た目がおかしかったり、雰囲気が合わなかったりしないか」と不安が頭をよぎりながら作業をします。

なんせ見た目がこれですから。

この撮影の最中、私が目を離した時でした。

登るの大好きな1歳半のクライマー次女が、これを一生懸命登ろうとしていたのです(笑)

うん、梯子に見えるよね……。

気を取り直して、作業を再開します!

設置する場所を決めたら、スパナでアジャスターを伸ばしていきます。

柱の垂直、棚の水平を意識して、左右少しずつ回していきました。

天井にしっかり当たり、手で揺らしても動かなければ設置完了です!

うむ。

飾り付けをしてみよう。

お?

なかなかいいのでは?

思った以上にいい!

私にとっては上出来です!

飾り付け次第なのかもしれませんが、棚としての実用性もあり、ワークトップ上の面積を大きく損なわず、見た目も思ったより良い。

今回は満足のいくものができました。

製作を終えて

いかがでしたでしょうか。

今回「相欠き継ぎ」を初めて取り入れてみましたが、思ったより難しくなかった印象です。

それぞれの木材に丁寧に刻みを施していけば、大きな失敗はしないかなと思います。

これからも積極的に継ぎ接合を取り入れていきたいと思いました。

似たようなもの作ることがありましたら、参考にしていただければ幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございます。