前回は脚をテーパー加工しました。

引き続きサイドテーブルを作っていきます。

今回は本体の組み立てまでのご紹介となり、完成は次回になる予定です。

前回のテーパーレッグの記事はこちら。

目次

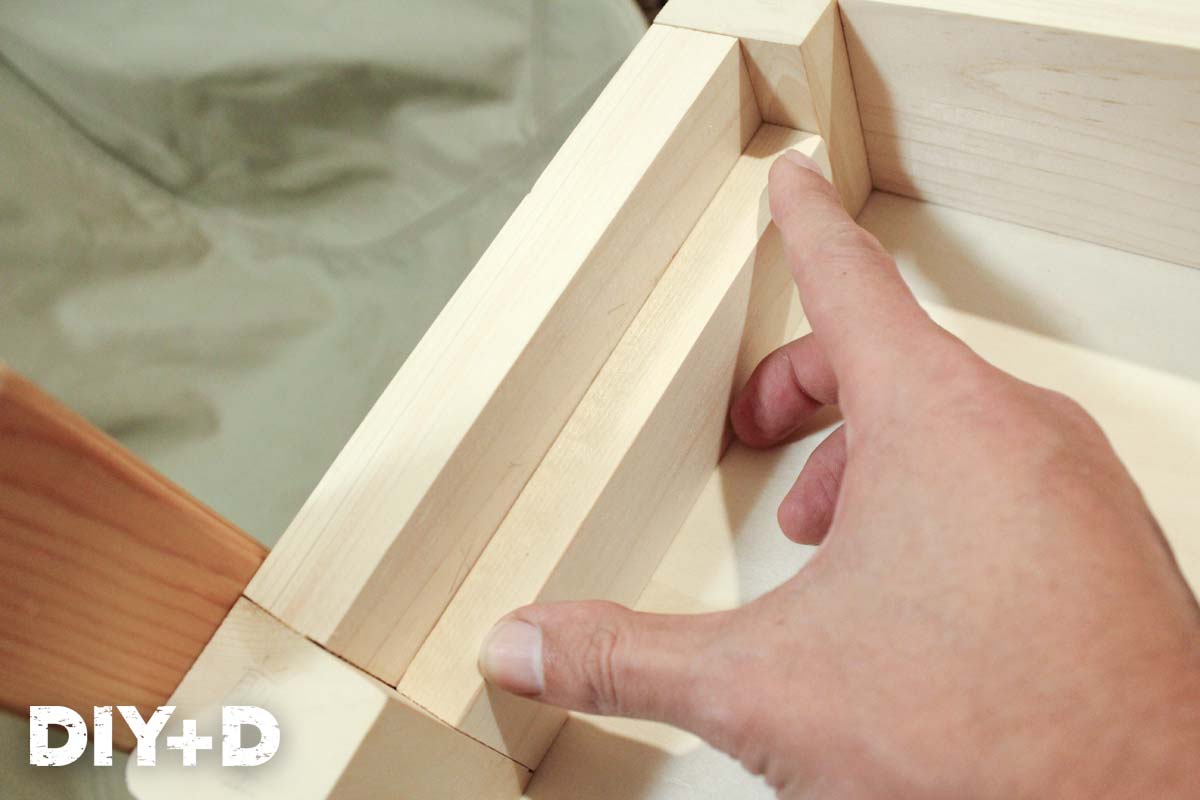

ほぞとほぞ穴を加工する

脚にほぞ穴を掘っていきます。

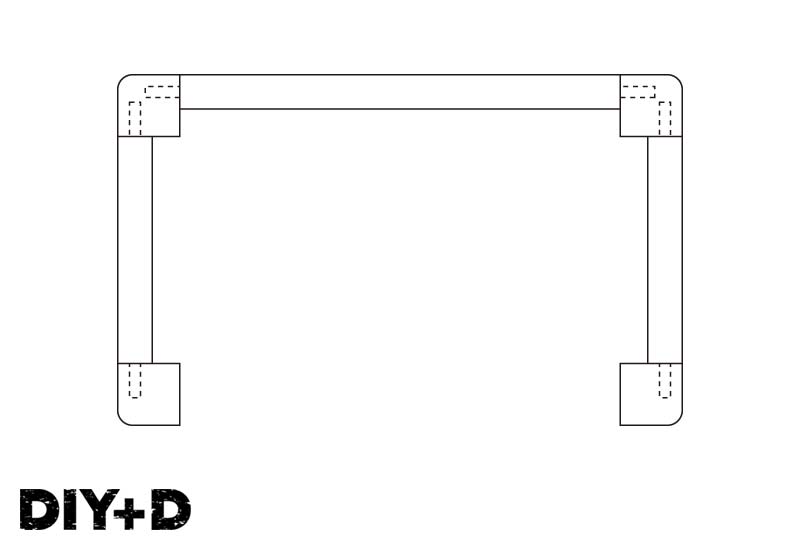

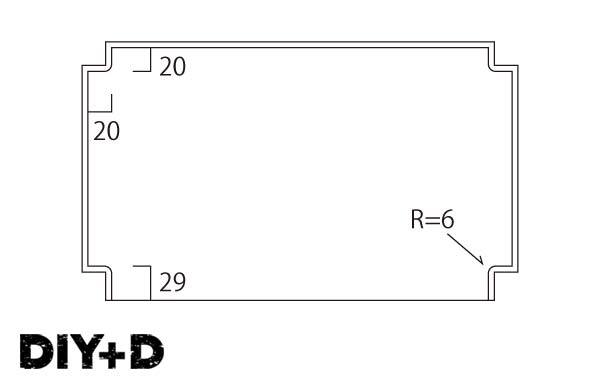

上図の四隅は脚で、長い材が幕板です。この幕板を差し込むほぞ穴となります。

脚に高さ50mm×幅9mmで墨付けをしました。

ほぞの幅は差し込む材の1/3くらいが理想とされています。幕板の厚さが25mmなので、8mmちょっとですね。

あとは穴を仕上げる『のみ』の幅も考えなくてはなりません。

僕の手持ちで近いものが9mmだったので、8mmではのみが入りません。

こうして幅を9mmと決めました。

なお、高さは何となく決めました。

他の部材に干渉しないようにすれば適当にキリのいい数値でいいように思います。

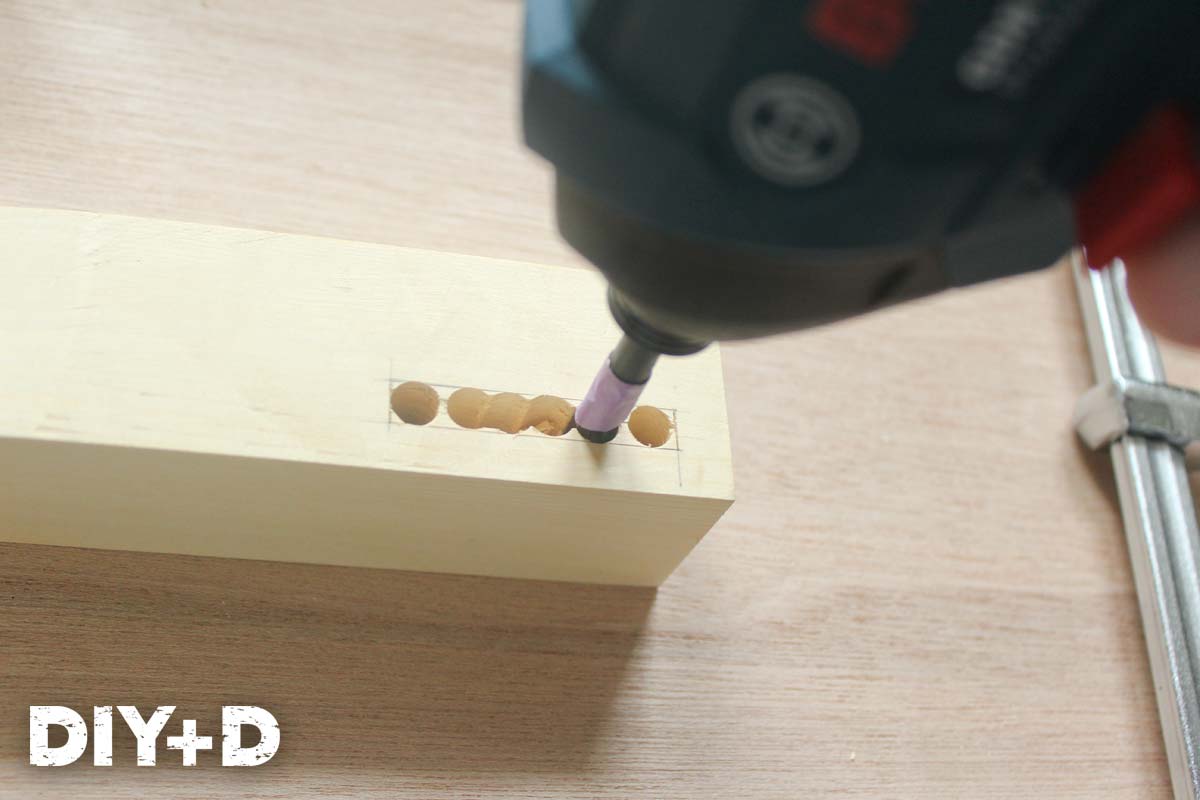

センターラインにドリルを合わせ、必要な深さの穴をあけていきます。

ほぞの長さを25mmと決めていたのですが、26mmくらいの深さにします。

なぜ実際の長さより深めにするのかというと、ぴったりの深さだとボンドを塗布して差し込んだときに余分なボンドの逃げ場がなく、奥まで入りきらなくなってしまうからです。

ちなみに写真では穴の幅と同サイズのドリルを使っていますが、1mmほど小さいもので下穴をあけてからのみで仕上げた方が綺麗なほぞ穴があけられると思います。

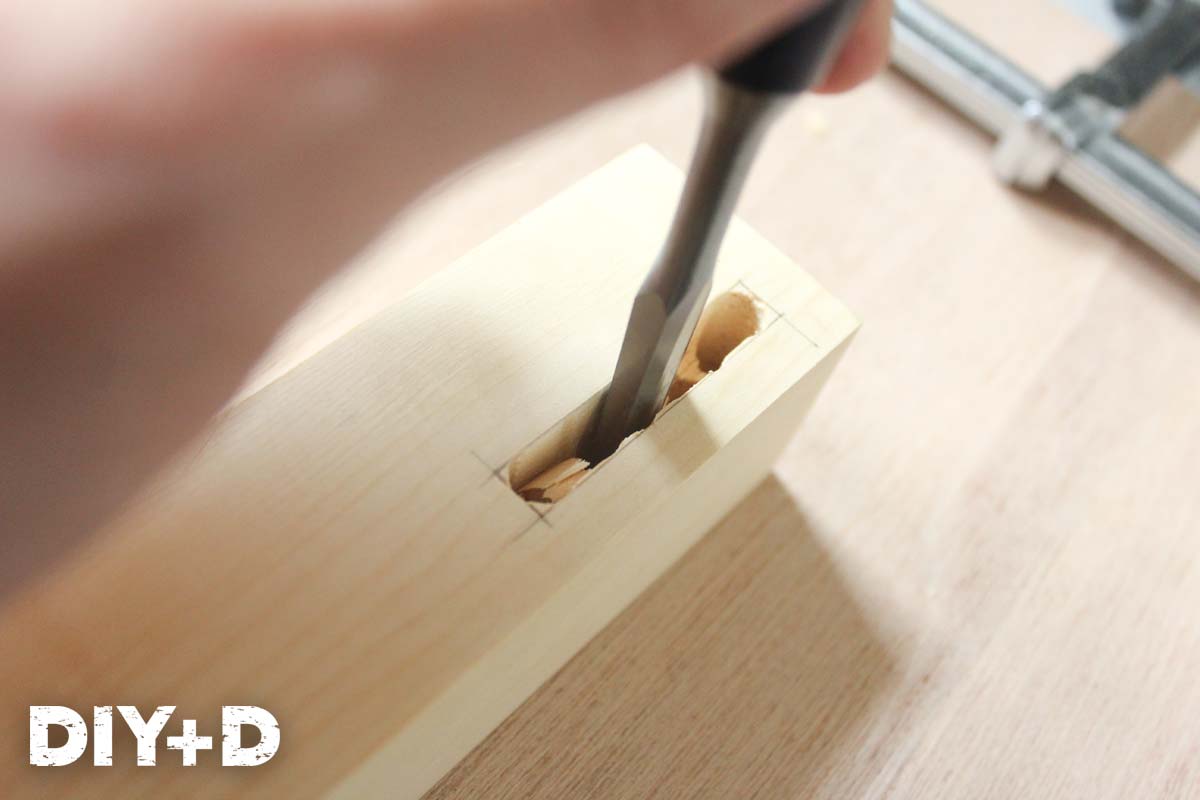

余分なところをのみで落とし、ほぞ穴を仕上げます。

ほぞ穴は垂直にあいていることが重要なので、そこを強く意識して作業します。

のみは一発で墨線のところを落とすのではなく、少しずつ削いでいくようにすると綺麗な穴になります。

このようにして、すべてのほぞ穴をあけましょう。

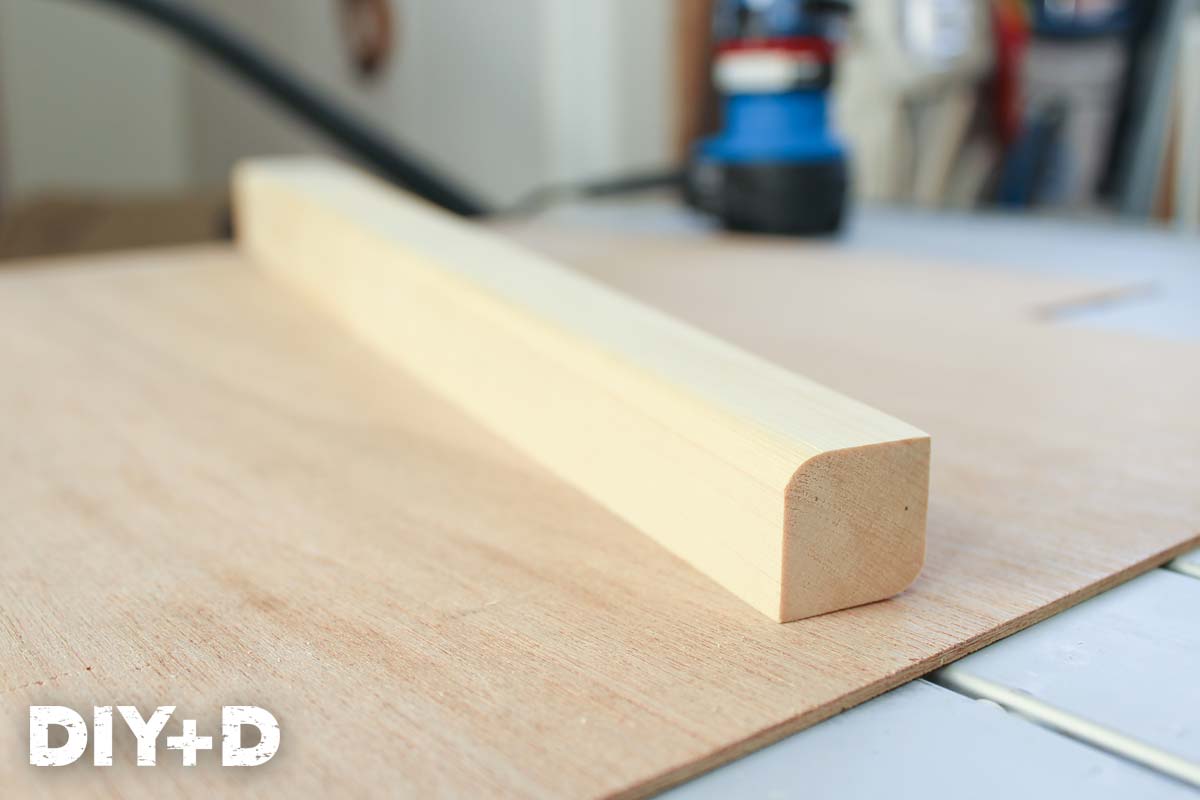

次に、幕板(桧を使用)のほぞを加工していきます。

ほぞはテーブルソーがあると簡単にできるので、お持ちの方は調べてみてください。

僕は手のこでやっていきます。

材料とのこぎりガイドを固定してカット。

のこぎりに付いているのは木製の使い捨てマドラーです。ホームセンターで買いました。

刃の先端から切りたい距離のところに貼っておくだけで、それ以上切れなくなる。

これは「超画期的 木工テクニック集」(著:杉田豊久さん)に掲載されていたアイデアです。

のこぎりガイドも同じく参考にさせてもらいました。

マグネットシートにのこぎりが吸い付いて垂直に切ることができるようになっています。

また、使ったのこぎりはアサリなしのため、のこぎりガイドのマグネットを傷つけずにカットできます。

縦挽きは前述した本の『縦挽きガイド』を用意するのが面倒だったので、ガイドなしでカットしてしまいました(汗)

墨線に沿って慎重にやれば、そんなに狂いは出ません。

これでほぞ加工が完了しました。

引き出しを隠すための底板を加工する

このテーブルは引き出しがあるので前面に幕板が無く、その分強度が弱くなっています。

引き出しを隠すためと書いていますが、9mmシナ合板の底板を設けることで剛性が高まることを期待して付けることにしました。

結果としては、あってもなくてもそれほど強度は変わらなかったです。

見た目をスッキリさせたかったので仕方ありませんが、四辺をがっちり固定した方が安心感があります。

引き出しが下から見えても構わない(普通は下から見ない)のであれば不要だと思いますが、一応記しておきますので付けたい方は参考にしてください。

脚や幕板に溝を彫り、そこに差し込めるようにするための加工をします。

上図のように、前面以外をトリマで幅5mm、厚さ4mmになるよう削っていきます。

後ほど脚の内側を丸面にするので、R=6のところでフィットさせます。

トリマで加工するときに入隅が丸くなるので、ストレートビットの12mm(半径6mm)があれば一発でこの形になりますよ。

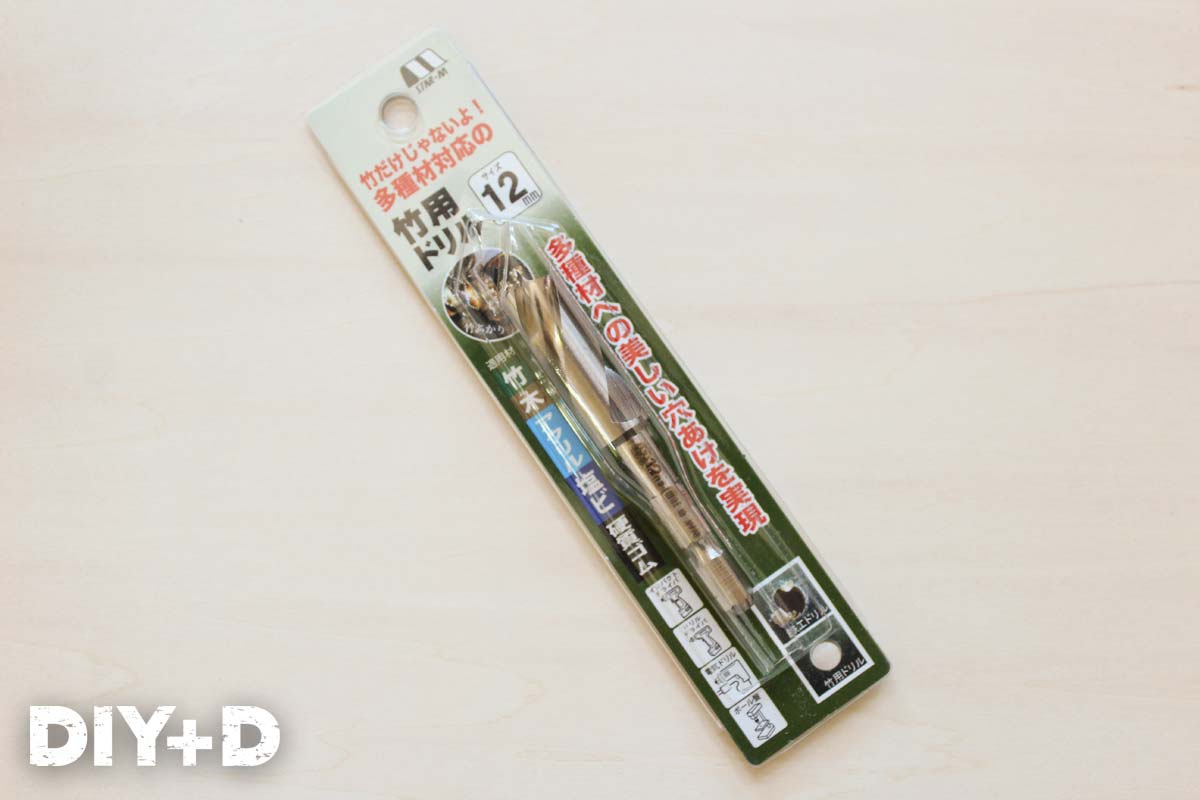

もし無ければ、12mmのドリルで先に加工しておきましょう。

こちらのスターエム 竹用ドリル12mmは本当に綺麗に穴をあけられます。

深くあけすぎないようにマスキングテープで印をつけ、そこまで削ります。

すごく美しい!!

あとは余分なところをカットしたら、トリマで削っていきましょう。

トリマの加工はいつもそうですが、一度で仕上げようとせず、何回か深さを変えて削る量を少なくしたほうが負荷が少なく綺麗に仕上がります。

このときは底板が完成したと思っていたのですが、一つ加工を忘れていました。

引き出しを引き出す際に指が入る隙間が必要だったのです。

組み立て後にその加工をしましたが、前のほうが簡単です。(指を入れるスペースの加工はこちら)

組み立て前に必要な加工を施す

先ほどできた底板をはめる幅4mm、深さ6mmの溝を彫っておきます。

ここでも深さは1mm余分にみています。

先端は丸くなるので、のみで四角く削り落としましょう。

幕板も3枚とも同じサイズの溝を切っておきます。

あとは組み立ててからではできない箇所を加工。

脚の外側と内側の2辺(幕板や引き出し前板に接しない辺)をトリマで半径6mmの丸面に。

内側を加工する際、丸面にするのは底板を入れる溝までにしましょう。

Rになっていると、引き出しを入れる箱内部に余分な隙間が生まれてしまいます。

残りの辺は組み立ててから角面にします。

組み立て&組み立て後の加工

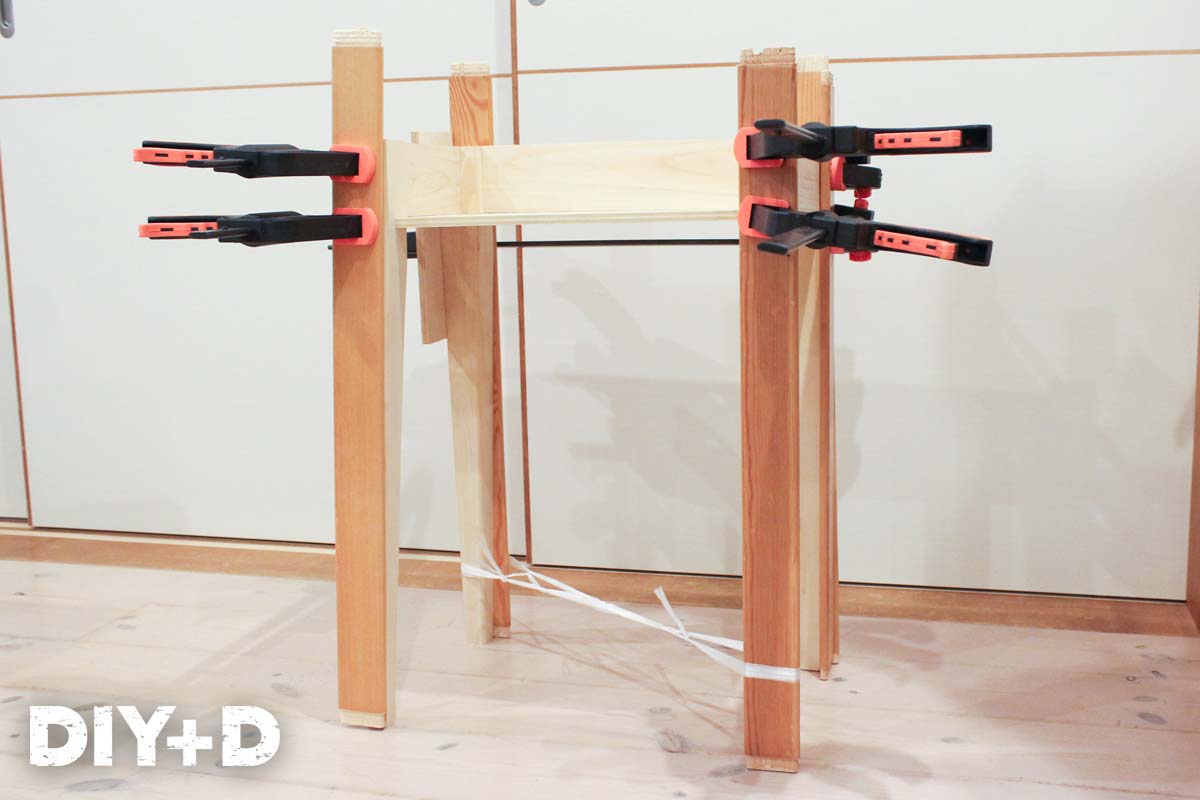

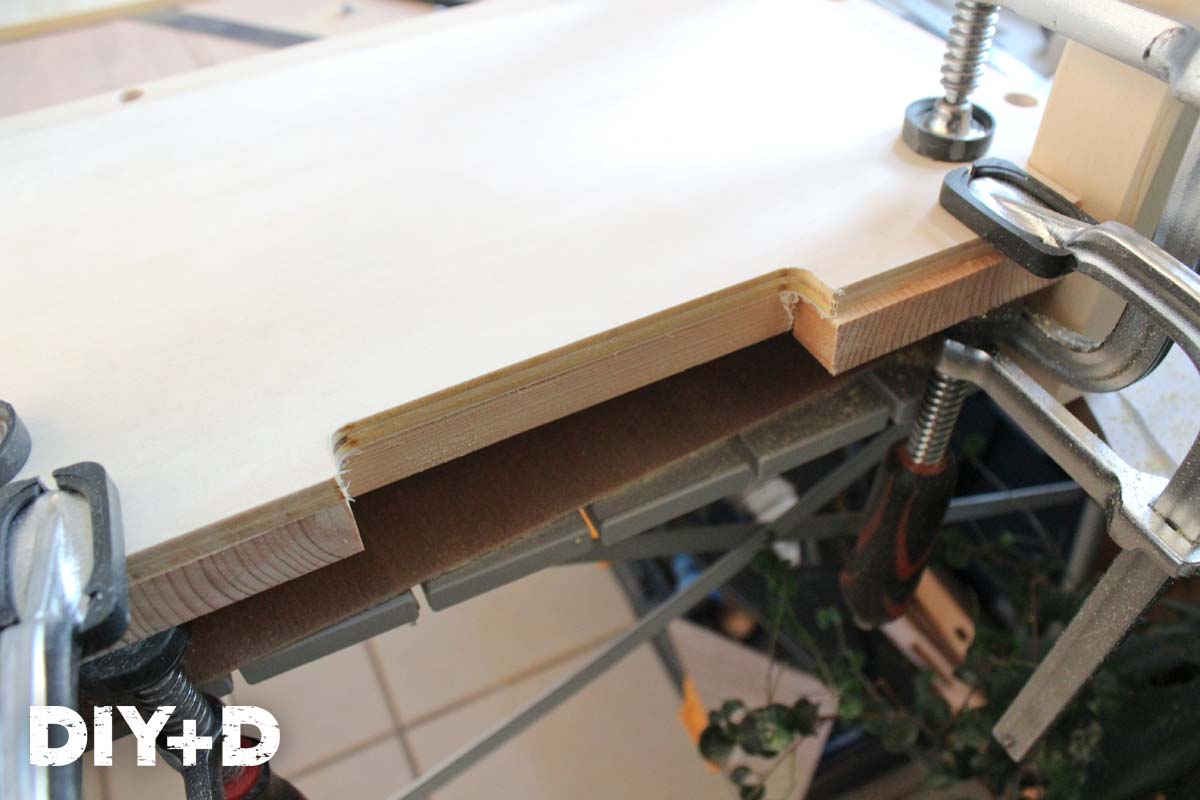

脚と幕板、底板を、ボンドを塗って組み立て、当て木をしてクランプでしっかり固定します。

歪みなど気になるところがあれば、写真のようにビニール紐やクランプなどで微調整しましょう。

ボンドが乾く前にしっかり調整しておかないと、後で直すのは困難です。

引き出しのスライドレールを取り付けるために、脚の内側とツライチになるよう木材を取り付けておきます。

この木材は端材のSPFワンバイ材を使い、かんなで厚さを整えました。

ここでボンドを24時間以上、しっかり乾燥させましょう。

各部材ががっちり固定されたら、脚の面取りしていない2辺と幕板の下端を角面加工。

入隅はのみで角に整えましたが、Rのままでもいいと思います。

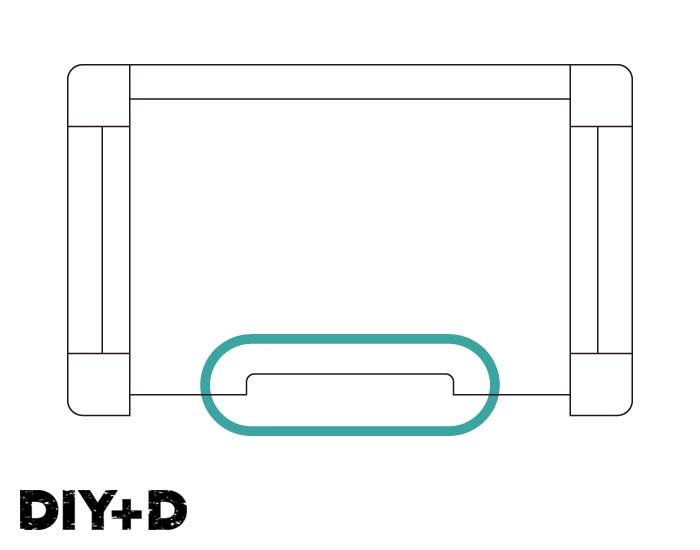

次に底板加工時に忘れていた、引き出し前板とテーブルの間に指が入るスペースをつくります。下図の青枠のところです。

今回は、引き出しの前板に取っ手や手がかりを付けないと決めていました。

また、なるべく引き出し部分も薄くすっきりとさせたかったので、前板を底板からはみ出させて手がけにするのも選択肢に入りませんでした。

ということで、取り付け済みの底板に手がけスペースをつくります。

加工するのは1か所だけなので、上の写真のように端切れをクランプしてトリマのガイドにします。

先端にベアリングが付いている目地払いビットを使うので、ガイドが下になるようにして加工していけばご覧のとおり。綺麗な角丸のスペースができました。

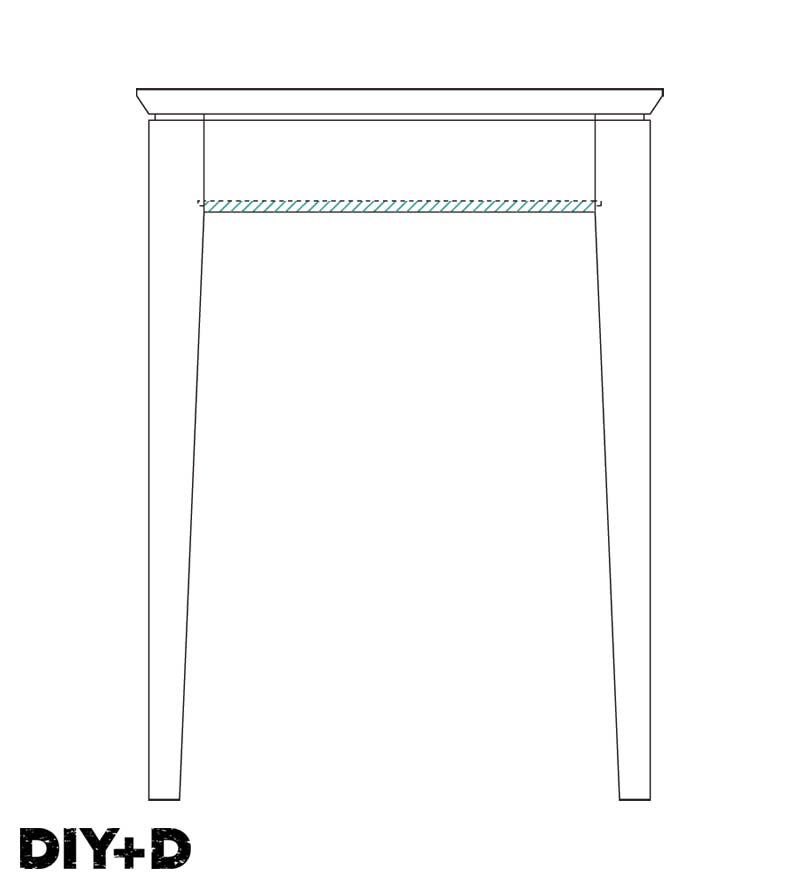

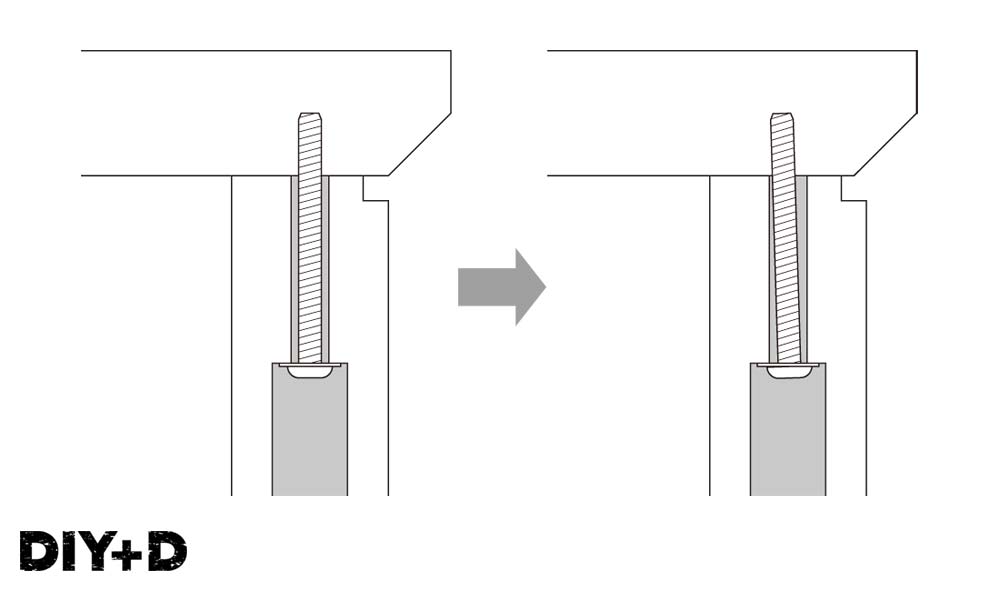

次に、天板を固定するためのボルト穴を幕板にあけます。

裏側から12mmの竹用ドリルで深さ50mmの穴をあけます。この辺りの作業も組み立て前のほうがいいかも?

幕板の上から、6mmのドリルで同じ箇所を貫通させます。

天板の固定にM4のねじを使いますが、6mmであけるとねじの効かない「通し穴(ばか穴)」となります。

こうすることで、簡易的ですが、下図のように天板が多少伸縮してもそれを妨げることがなくなります。

木材、特に一枚板は伸縮や反りが起こります。

天板をガチガチに固定してしまうと、木材の伸縮する力に耐えられず作品が割れたり壊れたりしてしまいます。

なので大抵のテーブルは、方法はいくつかありますが、反り止めしつつ伸び縮みを妨げない構造になっています。

今回のテーブルは小さいのでそこまで気にする必要はないのかもしれませんが、念のためです。

最後に脚と幕板の上端外側を、ストレートビットで浅く削って本体の完成。

これは天板が多少ずれても目立たなくなるほか、天板が少し浮いているように見えるのを狙っています。

細かい加工が多くてわかりづらい部分があるかもしれませんが、参考になれば幸いです。

次回は天板と引き出しの作成、オイル塗装して完成までを紹介したいと思います。