キッチンのスライド棚といえば、よく炊飯器などの家電を置くあれですね。

そう、これ(我が家のものです)。

幅は炊飯器が1台しか入らないものから写真のような幅広のものまでありますが、たいていのキッチン収納には付いているのではないでしょうか。

この棚を「炊飯器とその他で分けてスライドできるようにせよ」という神の言葉を授かりました(笑)

先に言っておきますが、切断することによって木質部分が剥き出しになると、水分や油などに対する耐久性が大きく損なわれます。その辺りを気にされる方にはおすすめできません。

今回は、この程度ならダメになったらまた作ればいいやという感じで分割してみました。

目次

棚板の材質

棚板を切らなければならないので、どんな材料が使われているか確認してみます。

引き出して覗いてみると……

汚い写真ですみません。

メラミン化粧パーティクルボードかな、たぶん。ストッパーの金具で引き出し過ぎないようになっていますね。

カタログ等で調べれば材料がわかるのですが、このキッチンのメーカーは株式会社ダイヤという新潟の企業で、2009年に倒産したらしく調べても出てこないのです。

メーカーやキッチンによって材料が違うことがありますが、木質なら切断することができると思います。ホーローだと専用のチップソーがあるみたいですが、やめたほうがいいでしょう。ホーロー製のスライド棚があるのか知りませんが。

今回の注意点は、表面のメラミンが硬いこと。一気に切ろうとすると、割れて美観を損なう恐れがありそう。

棚板の取り外し

まずは先ほどのストッパー金具を外し、棚板を引き抜きます。

使用されているスライドレールには取り外すためのレバーがないので、このタイプは少し力づくで引っ張れば抜けますよ。

抜けました。非常に汚くてすみません。

使われていた3本のスライドレールのほか、棚板に付いているものも全て再利用するので、丁寧に外してビスと一緒に保管します。

さらに、棚を2つに分割するのでスライドレールと取っ手を1つずつ追加購入する必要あり。

既存のスライドレールの長さと厚みを計ったら、スガツネ工業の底引スライドレール 3508-14がぴったりでした。取っ手はカインズで似たデザインのものを購入。

棚板の切断

棚板を好みのサイズに切断します。今回は炊飯器1台がちょうど乗る幅300mmとその残り、比率にして1:2くらいで。

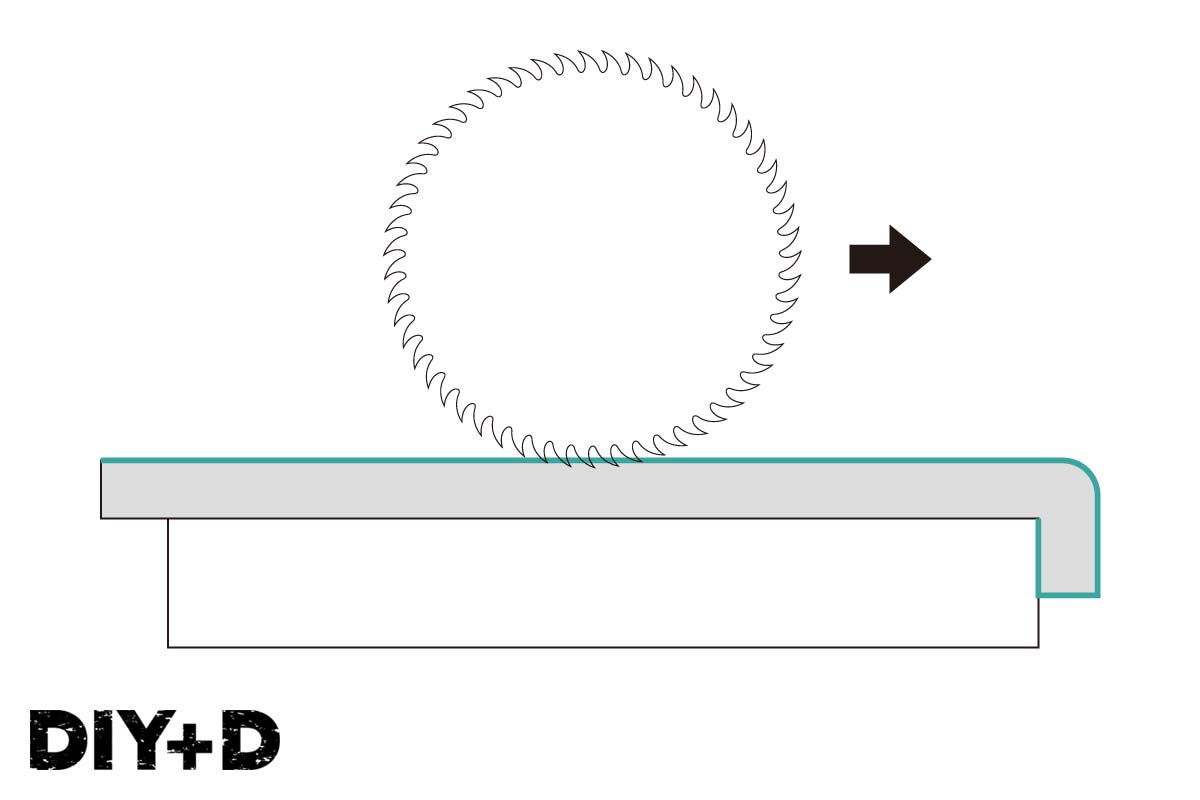

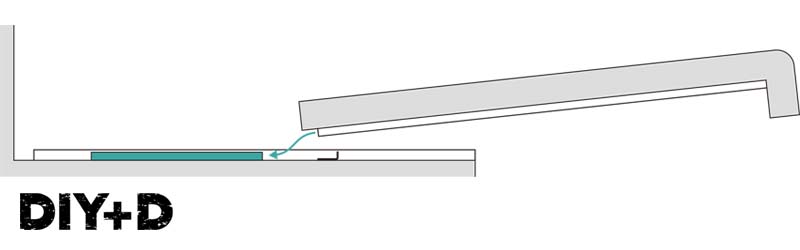

メラミンが欠けてしまわないか心配だったので、バリが出ないよう丸ノコの刃を少しだけ出して表面を先に切っておきます。下図の青いラインはメラミン。棚板の断面がL字なので、厚め(もしくは数枚)の捨て板を敷く必要があります。

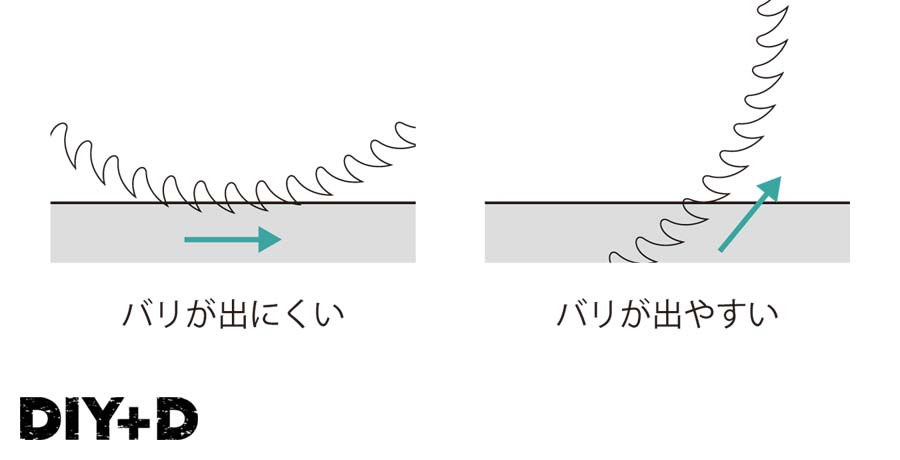

あらかじめ表面のメラミンを切っておくのは、丸ノコの刃の出が小さいと進行方向が水平なのに対し、出が大きいと下から上へ持ち上げられるので、表面が割れる(バリが出る)可能性が高くなるからです(下図参照)。

捨て板を下だけでなく上にも置く(材料を挟む)ことでバリを抑えることもできます。

メラミンのところが切れたら、あとは普通に刃を出してカット。

棚板手前側のL字に曲がっている部分はそのまま刃をたくさん出してゆっくり切ったところ、少し欠けましたが気にならないレベルで切れました。あらかじめマスキングテープを貼っておくと、さらにバリが抑えられるかもしれません。

棚板カット後の細かな加工

最初に取っ手が付いていたところの穴が不要になるので埋めていきます。

使うのは木の丸棒と鉛筆削り。丸棒の直径は穴より太く鉛筆削りに入れば何でもOKです。

鉛筆を削るのと同じように削ります。

鉛筆みたいに削れました。穴に入ればいいので先を尖らせる必要はありません。

これを短く切り、ボンドを塗って穴に入れ、軽く叩き込みます。

はみ出たボンドを拭き取り、十分に乾燥させます。

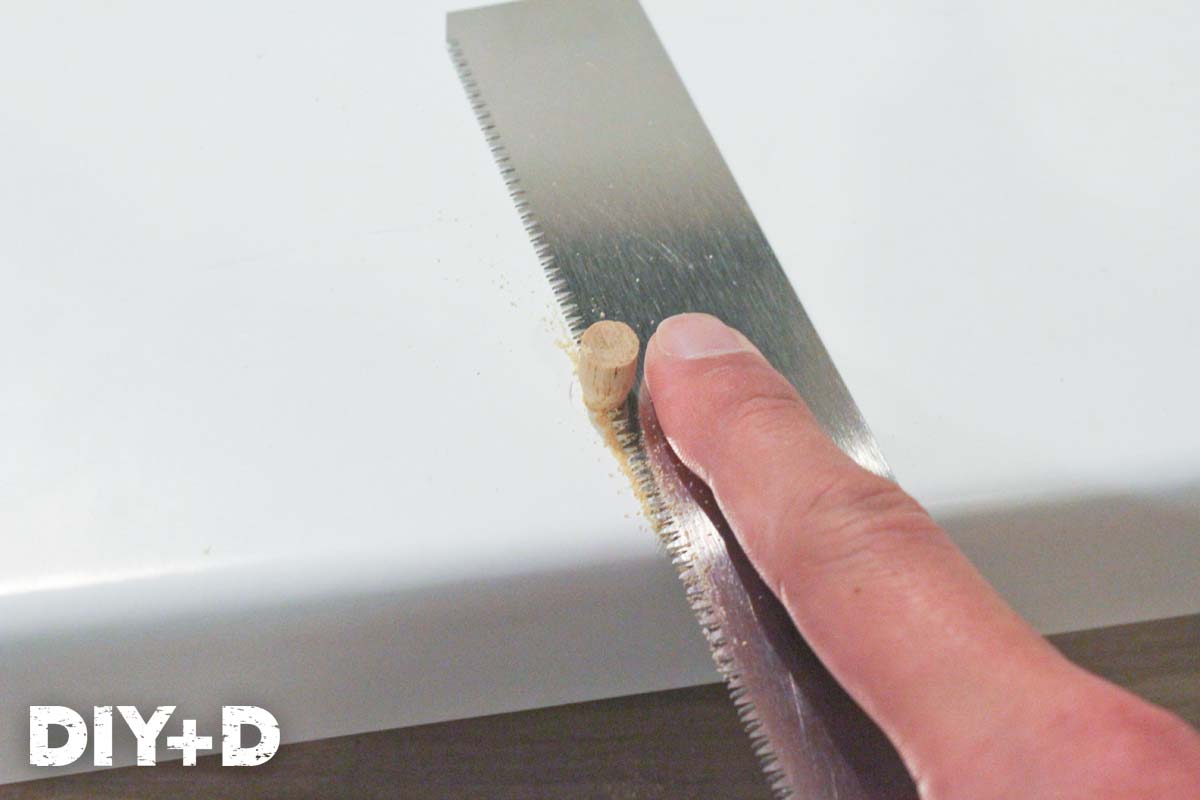

乾燥後、丸棒の余分なところをアサリ無しのこぎりでカット。

使ったのこぎりはおなじみのZライフソークラフト145です。

穴がふさがりました。

次に棚板の切断面を水性塗料で白く塗ります。見えなくなる裏側以外をマスキングテープで養生してから塗装していきます。

丸棒で埋めたところも同じくヌリヌリ。

木口や穴を綺麗に修復するならメラミンを貼りなおすのが最適だと思います。

しかし、R部などの加工が難しく、そもそも取り扱っているホームセンター自体が少なく入手が困難で、コストも上がってしまいます。

自宅キッチンのリメイクであれば、白い塗料でごまかす程度で十分でしょう。

次は取っ手。初期状態では上面に付いていましたが、前面に付けることにしました。

取り付ける位置にセンターポンチでくぼみを付けます。これをしないと、ドリルで穴をあける際、先端がツルツル滑ってまともにあけることができません。

くぼみを付けたら竹用ドリルで綺麗に穴をあけます。6mmのビットを使用しました。

後は裏からビス止め。取っ手の取り付けは穴さえ正確にあけられれば簡単です。

スライドレール等の取り付け~完成まで

いよいよスライドレールを取り付け、完成させていきます。

2つの棚のうち、小さいほうのレールの位置を決めます。もう一方は元々の位置でそのまま使えそう。

棚板を裏返し、端から50mmの所に罫書きます。

これがスライドレールのセンターに合わせる線です。50mmはなんとなく決めたので、バランスが悪くなければ何mmでもOK。

次に棚板を2枚とも本体に入れ、位置合わせをします。

決まったら、棚板と本体に目印となるラインを入れておきます。

これも端から50mmがベター。そうすればそのままスライドレールの位置になります。僕は何も考えず適当な位置に目印を入れました(汗)

スライドレールの位置が決まったら、棚板にインナーレールを取り付け。

さらにストッパーを取り付けます。棚板と本体に2つずつ必要です、、、が、ホームセンターで探しても似たようなものが見つからない!

そこで、本体には元々の金具を使用し、棚板側は代わりに木端を使いました。

ボンドでしっかり圧着。

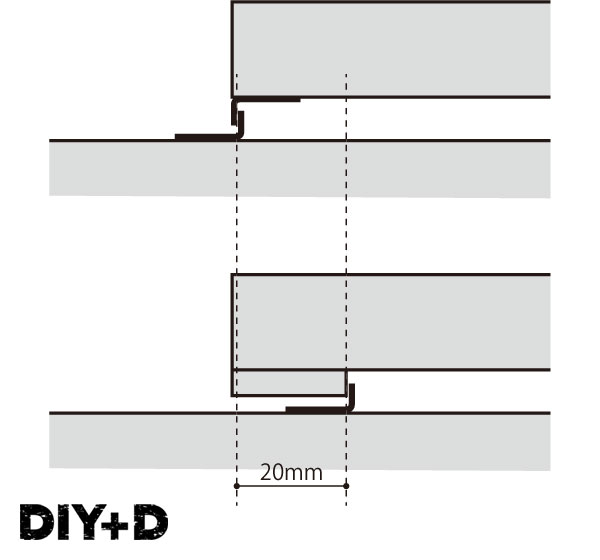

厚さは6~7mm程度でしょうか。金具の厚さと足してスライドレールの厚さより小さくなるように。

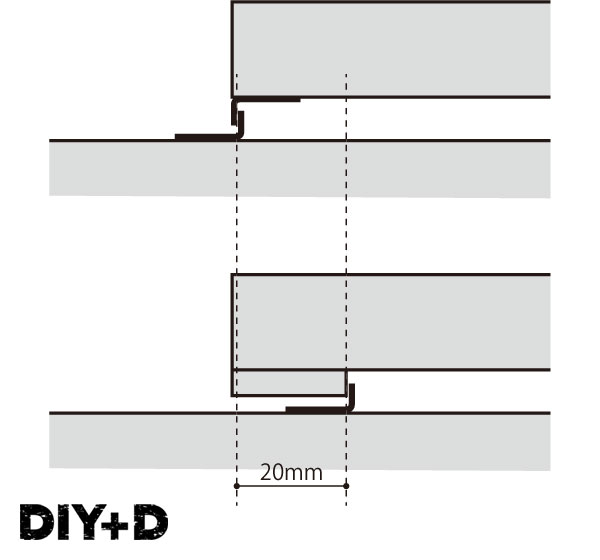

また、金具と違って奥行があるので、本体に取り付ける金具は初期位置より20mm前にします(下図参照)。

本体に付けた目印を基準にレールのセンターラインを罫書き、アウターレールをビス止めします。

取り付けられたら棚板を入れ、スムーズに動くか確認。問題があれば調整します。

レールが上手く付けられたらいったん棚板を外し、ストッパーの位置を罫書いて金具を取り付けます。

全て取り付けたら棚板をセットします。

ここで1つポイント。ストッパー設置後はレールを入れるのに工夫する必要があり、アウターレール内のボールベアリングが付いている部分(上写真のグレーの部分)をストッパーより向こう側に移動しておき、ストッパーを避けるようにレールに差し込めば上手くはまります(下図参照)。

ここで棚板をセットすると、もう簡単には取り外せません。下図を見てください。

少し前の画像と同じです。棚板のストッパーが木端になったことによって本体側の金具のビスが見えなくなり、金具を外すことができないのです。

もし外すときが来たら、ダボ切りノコでも差し込んでストッパーを切り落とせばいいかな?

ということで、小さいほうのスライド棚が設置できました。

ここまでできればあとは簡単。もう一方も同じように取り付けて完成です!

スライド棚の分割完了!

与えられたミッション「スライド棚を炊飯器用とその他に分割せよ」を完遂することができました。

違和感なくできたと思います。

スライド棚の動きも問題なし。

炊飯器が収まり良さそうです。神が大事にしている怪しげな茶色い瓶も映えますね(笑)

今回は既製品のプチリメイクとなりましたが、思いのほか簡単にできました。

キッチンをいじり始めると色々やりたくなります。臙脂色のところはいつか変えたいなー。

既製品のスライド棚を分割したいという人はあまりいないとは思いますが、もしいらしたらぜひ参考にしてみてください。