前回まででサイドテーブルの本体が出来上がりました。

あとは天板と引き出しを用意し、塗装して組み立てれば完成です。

前回の本体組み立ての記事はこちら。

目次

天板の加工

このような天板用の板材を用意しました。

とある木工所から処分価格で譲り受けた木材で、樹種がわからない広葉樹の板。

木くずに埋もれ虫食いや腐りなどがありすごく汚れていましたが、使えない部分を切り落とし、サンダーや鉋掛けでなんとかここまで仕上げました。

節があるけど自分用なので気にしません。

裏側の四周をトリマで45度に削りました。

こうすることでテーブルが少しスマートな印象になるはず。なります、きっと。

板厚20mm前後に対して10mm落としています。もっと攻めればよりシャープになりますが、欠けてしまうのが怖かったので安全にいきました。

使用したビットは藤原産業の角面ビット。

ここでテーブル本体と位置を合わせ、ナットを埋め込む箇所に錐などで印を付けます。

本体をひっくり返して天板裏面に乗せると位置合わせが楽。

印した箇所には鬼目ナットを埋め込みます。

鬼目ナットにはツバの有無、打ち込みorねじ込みなどいくつかの種類があります。

今回はツバ無し・ねじ込みタイプ。

M4のナットを入れるための下穴は5.7~6mmらしいので、上限の6mmドリルで穴をあけます。

ナットの全長10mmに対し少し余分に掘り、穴があいたら六角レンチでねじ込みます。

この際、下穴に木と金属に効く接着剤を入れておいたほうがいいです!

ナットとボルトの締め付ける回転方向が同じなので、ボルトを緩めたときにナットごと外れてしまうことがありました。

接着剤を使うことによって、かなり抜けづらくなります。

こちらはTwitterのフォロワーさんから教えていただきました!ありがとうございます!

ナットをねじ込むとこんな感じ。ツライチより深くしておきます。

これで天板は完成です。

引き出しの作成

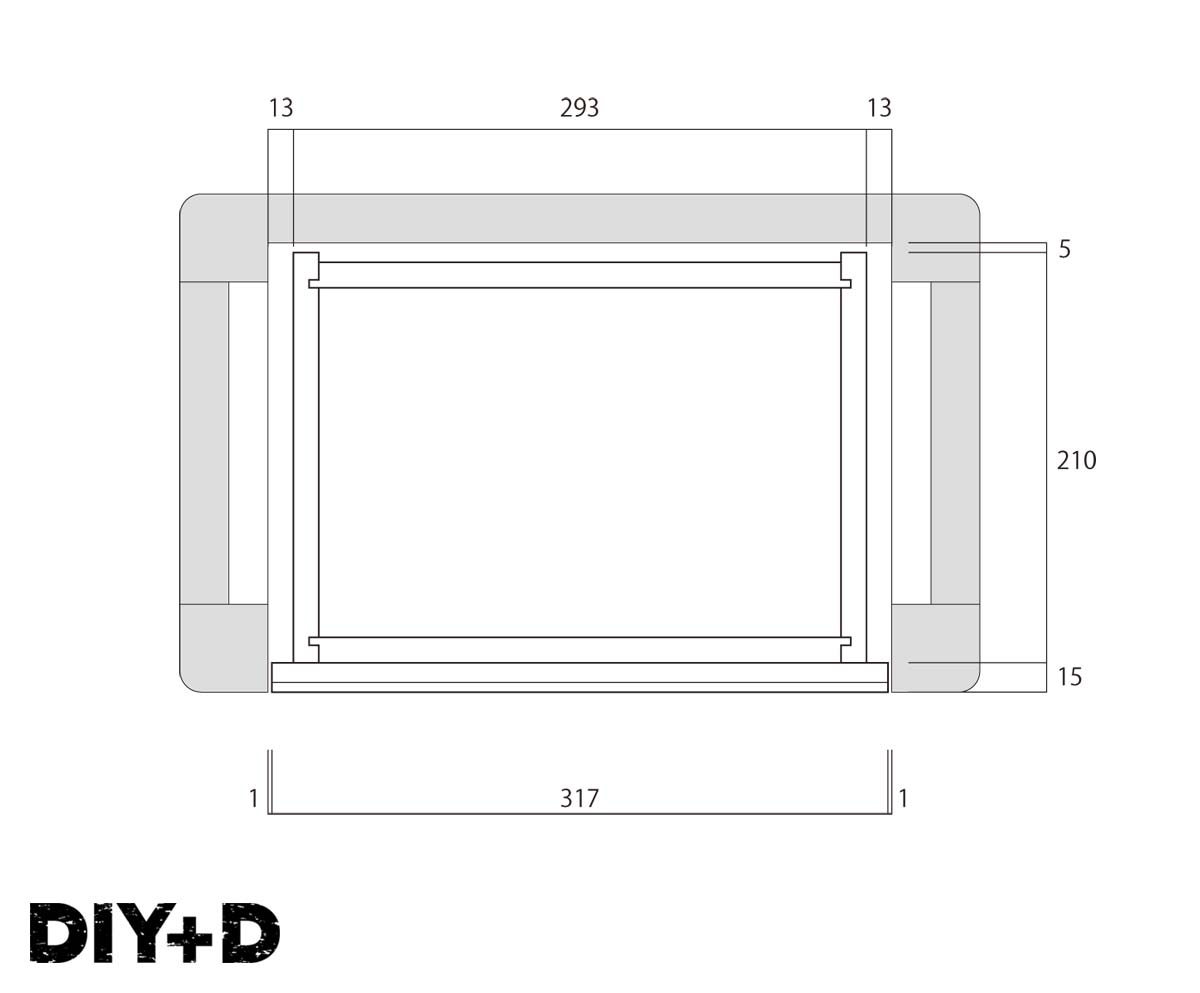

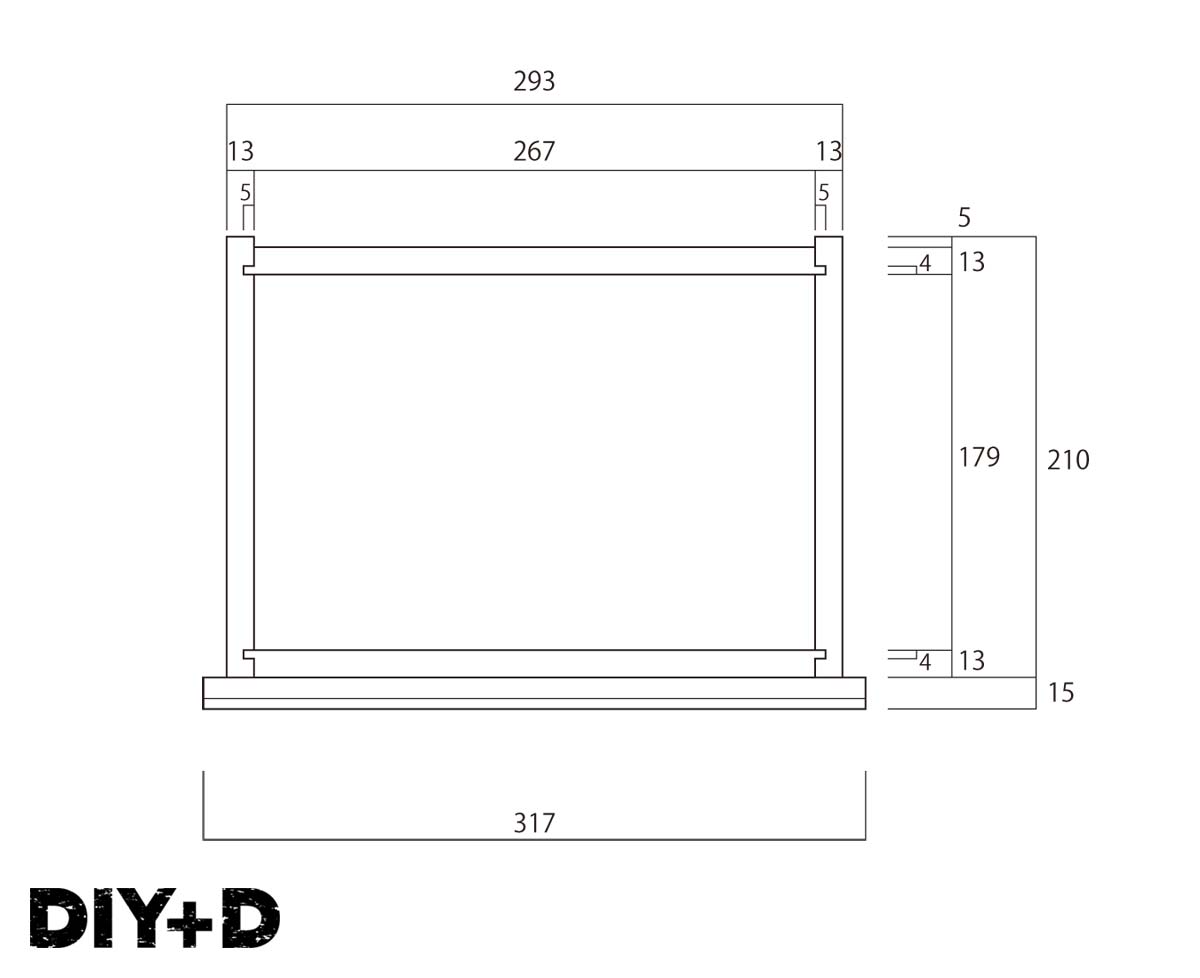

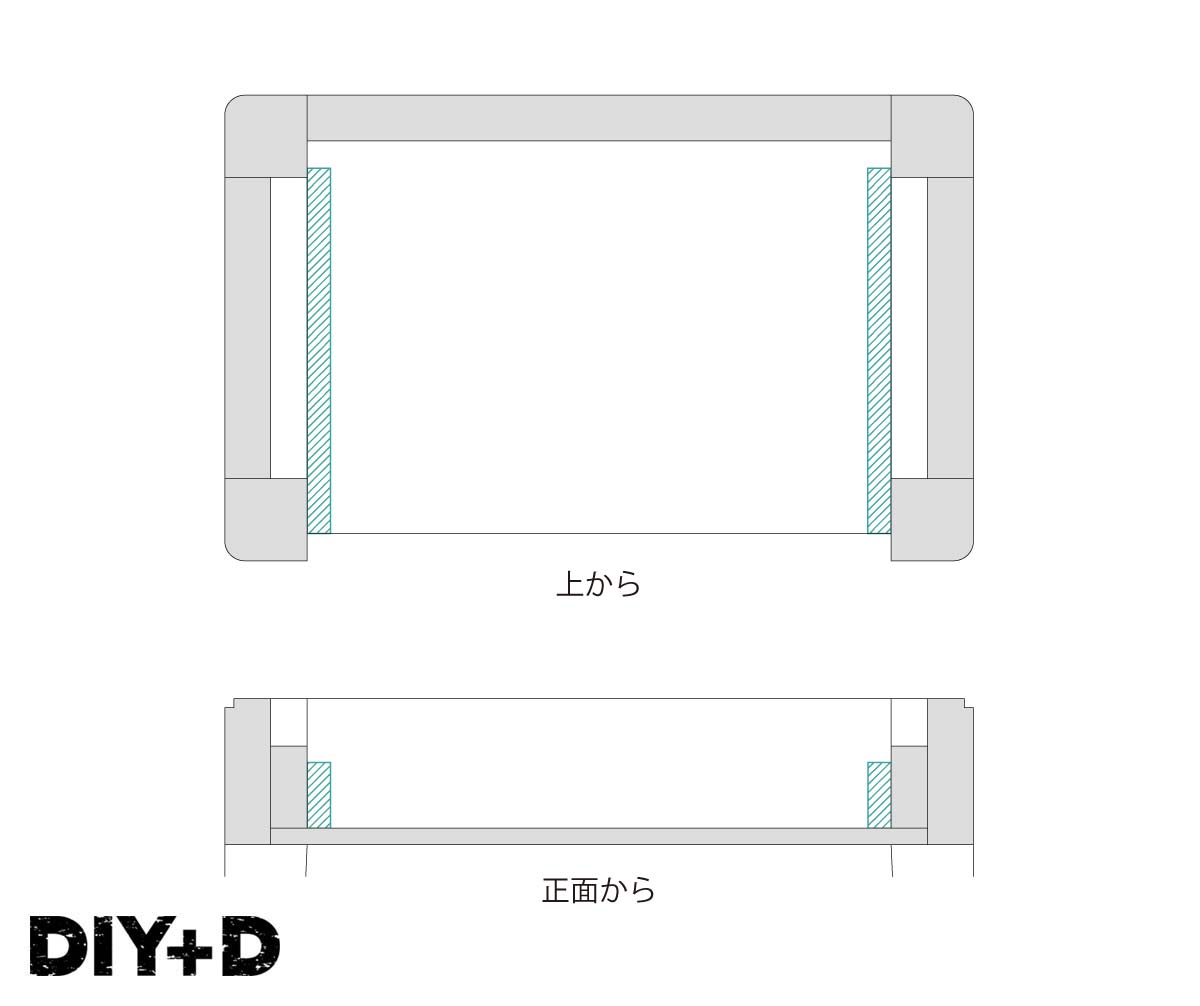

下図の引き出しをつくっていきます。

側板などの四方を囲む板を桐 or ファルカタ合板、底板を4mmのシナ合板、前面に付ける化粧板を本体と同じ桧で作成。

あとはスガツネ工業の3段引スライドレール 3618-200でスムーズに引き出せるようにします。

このスライドレールは全部引き出せるようになっていて、引き出しの中身が取り出しやすくてGood。

取り付けに必要なスペースは公式カタログで12.7mmとなっていますが、きつかったら調整が面倒なので、余裕をみて13mmで設計。多少の誤差はスライドレールがカバーしてくれます。

もし開閉がスムーズではなかったら、レールと引き出しの間にテープ等を貼って微調整を。

ではまず、桐(もしくはファルカタ合板)にトリマで加工します。

いきなり完成写真。撮り忘れました。(さらに化粧板も取り忘れ…)

トリマが使えるなら全く難しいことはなく、下記3工程を設計寸法どおりに加工するだけです。

- 4mmのストレートビットで底板のべニアを差し込む溝(深さ5mm強)を削る

- 側面の板に同じビットで前後の板を差し込む溝(深さ5mm強)を削る

- 前後の板に厚さ4mm、幅5mmの出っ張りをつくる

3のクローズアップ写真。

幅5mmより大きいストレートビットで少しずつ、厚さ4mmになるまで削ります。

注意しなければならないのは、前板と向こう板はこの出っ張りが両サイド5mmずつ必要なため、合わせて10mm余分に長く切り出すという点。

上図で言うと、267mmではなく277mmで板をカットする必要があります。

そもそも引き出しはあまり見えない部分なので、こんな面倒な作りにしないでボンドとビスでも全然OKです。底板だけ溝切ってはめるだけでも十分ですよ。

加工が終わったらボンドを付けて組み立て。クランプで圧着しておきます。

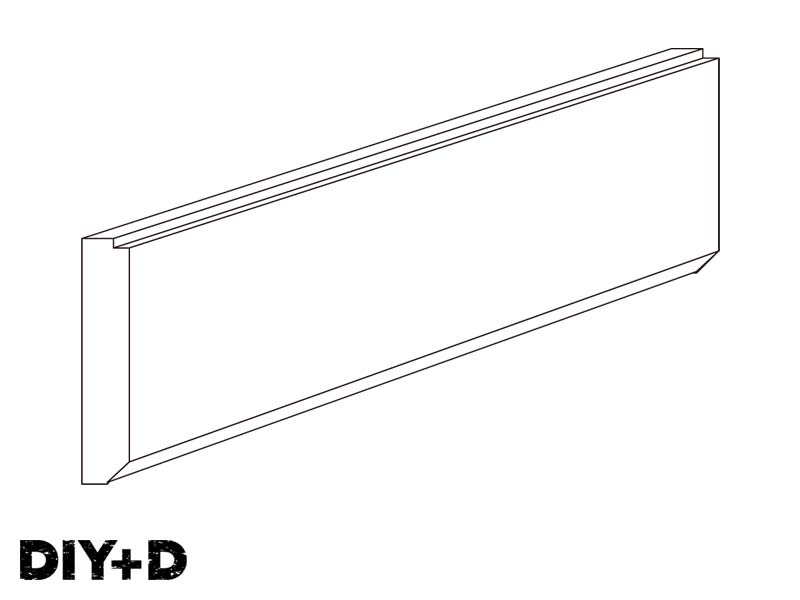

化粧板は完全に撮り忘れたので、完成間近の写真でご勘弁を。

手前に付いているのが化粧板です。図で示すとこんな感じ。

厚さ15mmの桧を使い、本体のデザインにマッチするよう加工を施します。

手前側下端は角面ビットで45度に、同じく上端はストレートビットでくぼみを付けています。

上端は天板と1mm離したいので、それを考慮して浅くしておきました。

化粧板はまだ引き出しに取り付けず、オイル仕上げしたあとに組み立てます。

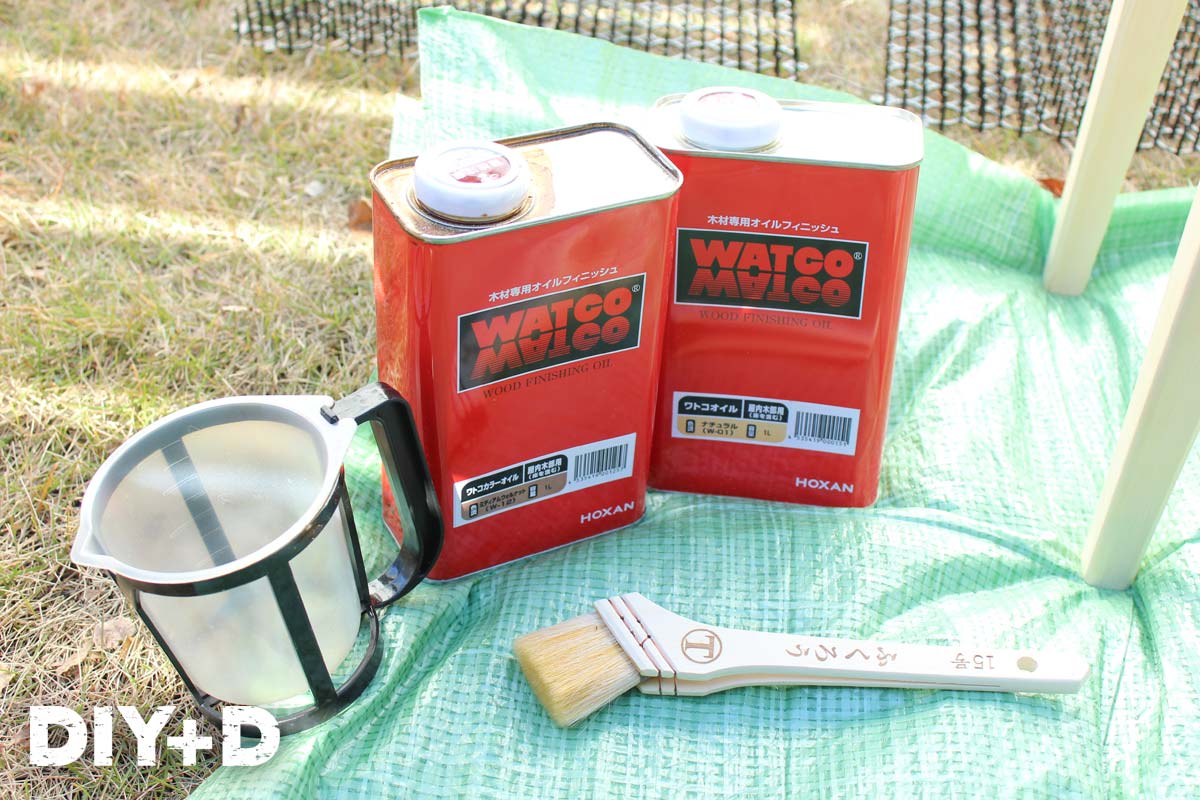

ワトコオイルでオイル仕上げ

比較的どこでも手に入るワトコオイル使用することにしました。

ワトコオイルは亜麻仁油を主成分とした塗料で、販売元のホームページには「塗装した積み木を子どもが口に入れても問題ないくらい安全」とあります。

カラーは8色あり、今回はナチュラルとミディアムウォルナットを用意しました。

使用した樹種で試し塗りをして、実際に塗る色を決めていきます。

上が桧、下が天板と同じ広葉樹。

左がワトコのナチュラル、右がミディアムウォルナット、中央がこの2色の50/50。

写真で見ると50/50が統一感出て良さそう。しかし実物では、無数にある導管に色が入って広葉樹のほうが少し濃く見えました。

この結果を踏まえ、基本は1:1の混色、天板のみ7:3くらいに薄くすることに決定。

まずは本体を塗っていきます。新しい刷毛を使うときは手で抜け毛を取り除いておくと、塗装面に抜け毛が付くことが減ります。

塗りづらい隅の部分から塗り、あとは上から下へ進めていきます。

脚の接地面、引き出しの化粧板や天板の裏面も忘れずに。

すべて塗り終えたら、15~30分くらい放置して浸透させます。その後、ウエスで余分なオイルを拭き取ります。

ここで、1時間以上乾燥させます。

まだオイルを一度塗っただけですが、既にいい感じになってきました。

特に天板はうっとりしてしまいます。

乾燥したら、もう一度オイルを塗っていきます。

その際、オイルが乾かないうちにサンドペーパーで研磨します。

耐水ペーパーの400番を使用しました。

全部塗ってからの研磨ではオイルが乾き始めていると思うので、一部塗っては研磨を繰り返す感じで。気が済むまでスベスベにしちゃいます。

磨き終わったらウエスで綺麗に拭き取ります。

その後1日以上乾燥。途中で様子見て、表面にオイルが吹き出ていたらこちらも拭き取りを。

引き出し・天板の取り付け

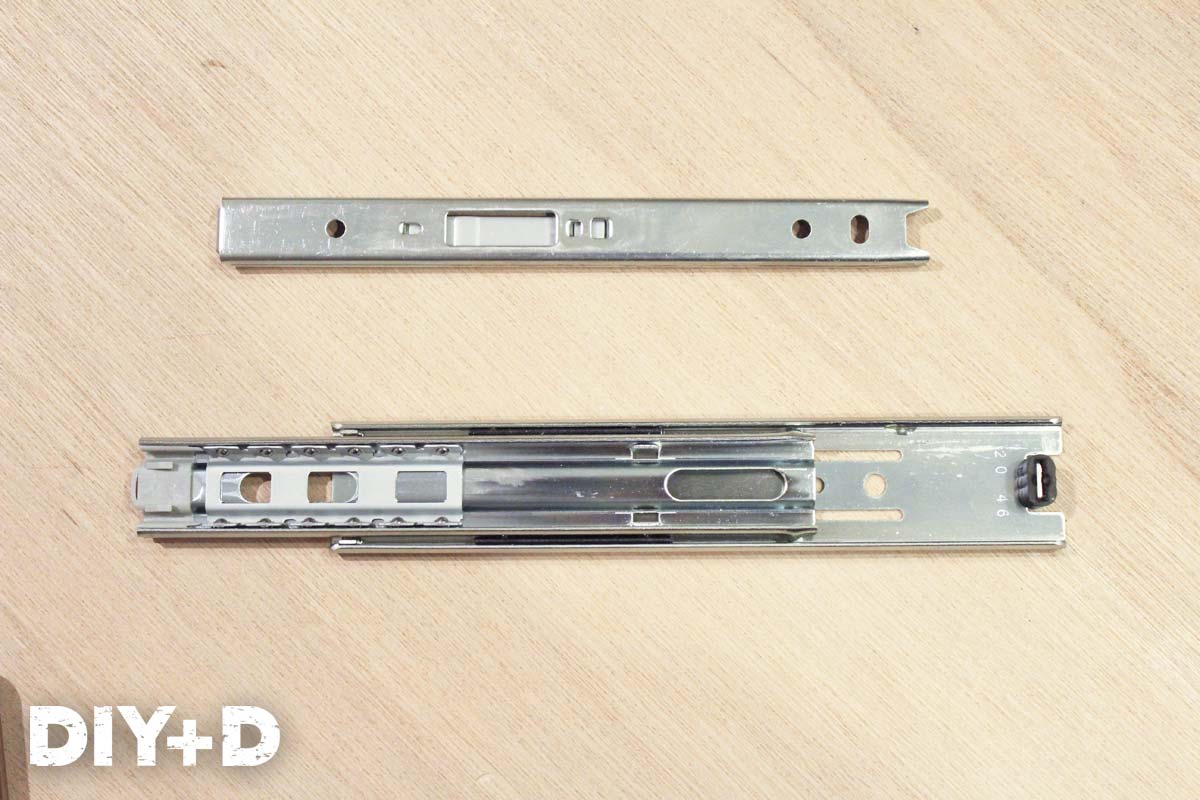

こちらがスガツネ工業の3段引スライドレール3618-200。

ボールベアリングタイプで非常に滑らかな動きを実現。さらに、3段引きのため引き出しのほぼ全長を引き出すことができるほか、ロック機能が付いていて引き出しを前に傾けても勝手に出てこないようになっています。

この性能の割に安価だし取り付けも難しくないので本当におすすめです。

強いて言うなら制作物の重量が増すことくらい。

今回は引き出しが小さいので、少しでも軽さを求めるなら擦り桟とか吊り桟を仕込むのもいいと思います。

引き出しが大きかったり重いものを入れたりするのであれば、スライドレール一択です。

まずはスライドレールをインナーとアウターに分割。

グレーのレバーを押しながら引き抜きます。

上がインナーレールで引き出し側に取り付け、下のアウターレールは本体側に設置します。

先にアウターレールを本体に取り付けましょう。

図の斜線部に置いてビス止めするだけです。向きだけ注意。

スライドレールというと上下中央に付いているようなイメージがありますが、実際は少し下側にしていることが多いようです。

今回は少し下どころか置いてますが、楽だから(笑)

これくらい浅い引き出しなら上でも下でも支障ないはず。

ただし左右で位置を揃えるのだけはマストです。

使用したネジは4×12なべ頭タッピング。公式サイトではM4バインドネジが推奨されていますが、問題なく取り付けできます。4×16だと厚さ13mmの引き出しの箱を貫通してしまいます。

続いて引き出し側。

スライドレールのカタログに高さ36mmと書いてあるため、中心までは18mm。

本体から2mmほど浮かせたかったので、箱の下端から16mmにセンターラインを引けば狙った位置に付けることができます。

こんな感じで、線をネジ穴の中央に合わせます。

写真右側のように、前面はツライチに。

ビス止めしたら引き出しを取り付けて動きをチェックします。

インナーレールを差し込むときに多少抵抗があっても、入った後にスムーズであれば問題なし。

動きが重い場合は一度レールを外して調整します。両面テープなどを貼ることでコンマ1ミリで位置を変えることができます。

きつい場合は、トリマなどでインナーレールを付ける部分に薄い溝を切って対応。

調整を終えたら、いよいよ化粧板です。

引き出しを取り付けた状態のまま、前板に両面テープで接着。いきなりボンドやビス止めをすると意図した位置に付けづらいので、この方法を取ります。

上下左右よく確認してベストポジションにピタッと貼り付けましょう。

位置が決まったら引き出しを取り出し、裏からビス止めしてしっかり固定します。

このサイズであれば2か所で十分。

両面テープはそのままです。もしはがしたければ一度ビス止めした後に化粧板を外し、テープを取り除いて同じ穴にビス止めすれば位置がずれることなく取り付けられます。

正確に固定できたら、最後に天板をM4×40のボルトで取り付けてサイドテーブルの完成です!

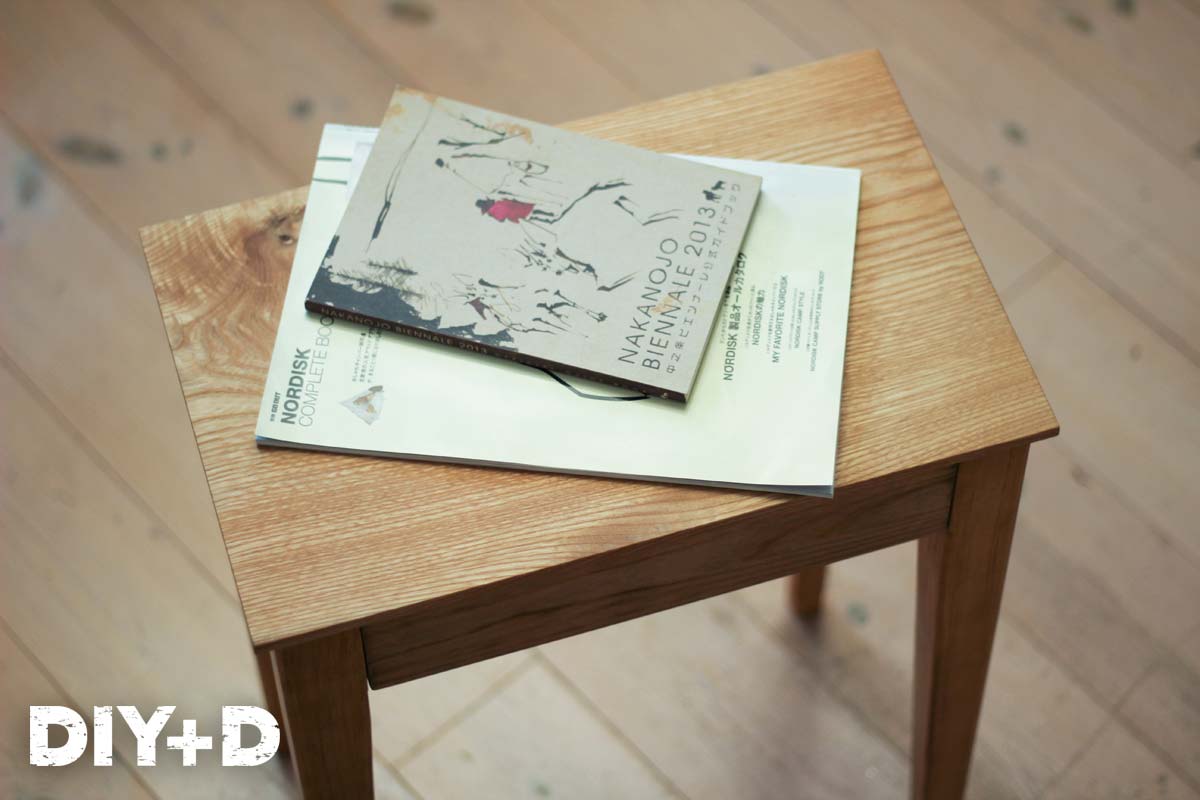

サイドテーブル、ついに完成!!

長かった工程もようやく終わり、ついにサイドテーブルが完成しました。

いかがでしょうか?

がたつきもなく十分使えるものになりましたし、見た目もまあまあじゃないですか?樹種を全部天板の広葉樹で揃えたらもっと自分好みになるんだろうな。

貫という脚と脚をつなぐ部材が無いので(入れないでやってみたかった)強度が不安でしたが、入れないでもなかなか頑丈になりました。

ソファサイドに置いても使い勝手が良さそうです。

A4とA5の冊子を置くとサイズ感が伝わりやすいでしょうか。

引き出しはちょっとした小物を入れられる大きさ。リモコンやティッシュの箱も収まります。

今回はテーパーの脚や引き出し、トリマの細かい加工など、今までにないくらいチャレンジングな作品となりました。

僕にしては本当に上出来。でも半分くらい納得いっていない。

- 細部が寸法どおりにいかず調整する機会が多かった

- 集成材にワトコオイルで着色したら継ぎ目がくっきり

- 引き出しの化粧板も木口付近に色が濃く出て汚れているみたい

- 桧と他の樹種が若干ミスマッチに見える

などなど細かなバッドポイントはあります。

しかし、そういうところではなく、様々な場面でもっと上手くやれると思い込んでいたような気がします。手こずるシーンが多かった。技術・知識・経験のすべてが不足しているのだと感じさせられました。

そういう意味では今回はいい経験になりましたし、満足感の得られるものをDIYすることができました。

ぜひ皆さんも何かチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

この記事が何かの参考になれば幸いです。