今回は子供用ハンガーラックのDIYを紹介します。

娘に使ってもらうため、木の風合いを生かして白っぽく、かわいらしく作ったものです。

それではさっそく行ってみましょう!

目次

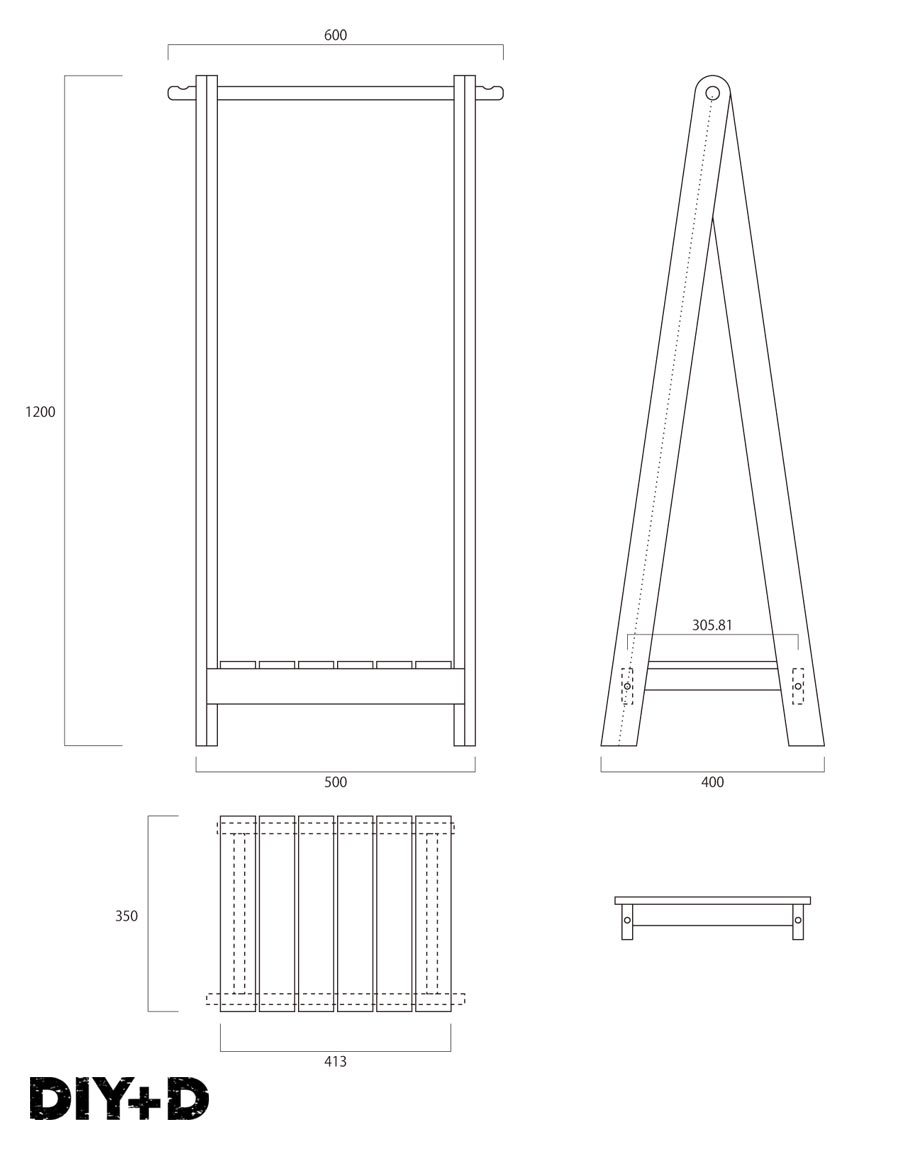

ハンガーラックの図面

こちらが図面です。

横から見るとアルファベットのAの形で、構造的にとてもシンプル。

すのこ状の棚は桁(?)を脚に差し込んだうえビス止めとしており、取り外すとラックをたたむことができて嵩張らず、持ち運びが楽になります。

あとはハンガーをかける丸棒を脚より飛び出させ、帽子などの小物をかけられます。

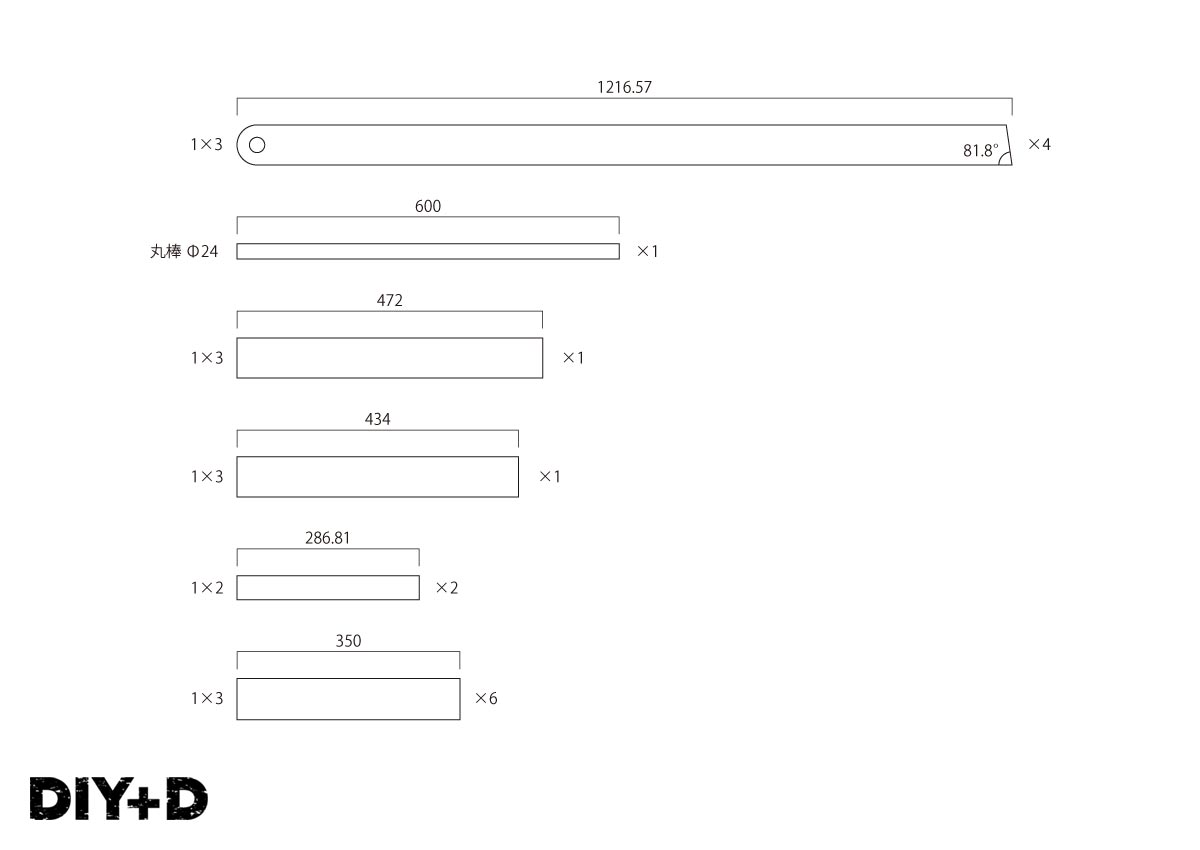

使用した材料とサイズ

ほとんどSPF1×3、それと24mmの丸棒。あとはM6ネジ4本と鬼目ナット4つ、38mmのミニビス2本。

丸棒の太さは30mmと悩みました。しかしハンガーラックの幅が大きくない(=丸棒が長くない)のと、子供服を数着かけるだけならと思い、24mmを選択しました。

もっと大きなラックを作る場合は丸棒を太くしてくださいね。

一部1×2と書いてありますが、1×3でも他の大きさでも大丈夫です。

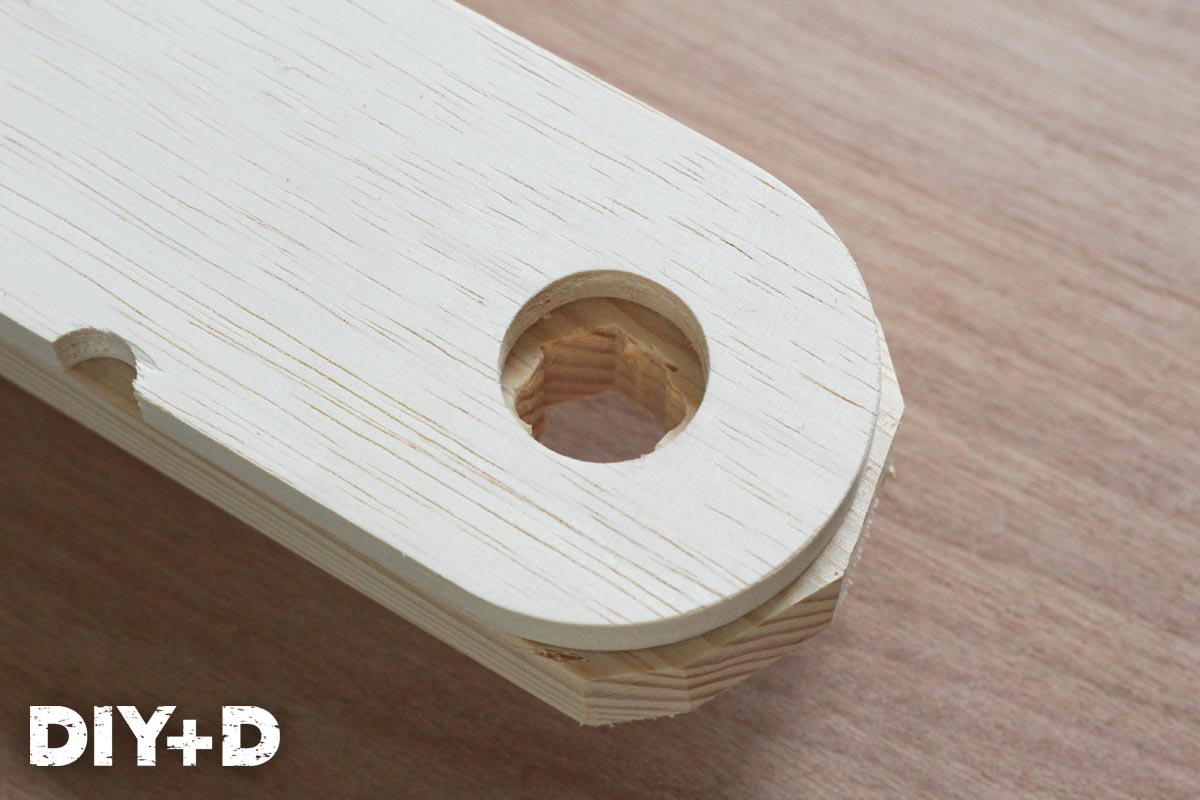

脚の加工

脚上部を半円状に加工し、丸棒を通す穴をあけるためのテンプレートをつくっていきます。半円と穴の中心は同じほうがキレイ。

テンプレートの材料は何でもOK。たまたま端材置き場に転がっていたファルカタ材を使用しました。

半円状の部分を大まかにカットし、紙やすりで整えていきます。

ファルカタはやわらかいので容易く削れるのもGood。

フォスナービットやホールソーなどで円形の穴をあけます。

テンプレートが完成しました!

左下の穴や半円に欠けている部分は元々の端材がそうなっていたもので、今回のテンプレートには関係なし。特に問題ないので気にしません。

このテンプレートを、あらかじめ粗く刻んでおいた材に両面テープで貼り付けます。

内外どちらも目地払いビットで倣い加工を。

使用したのは↓のセットに入っていた目地払いビットです。スターターセットとしてお手頃でおすすめ。

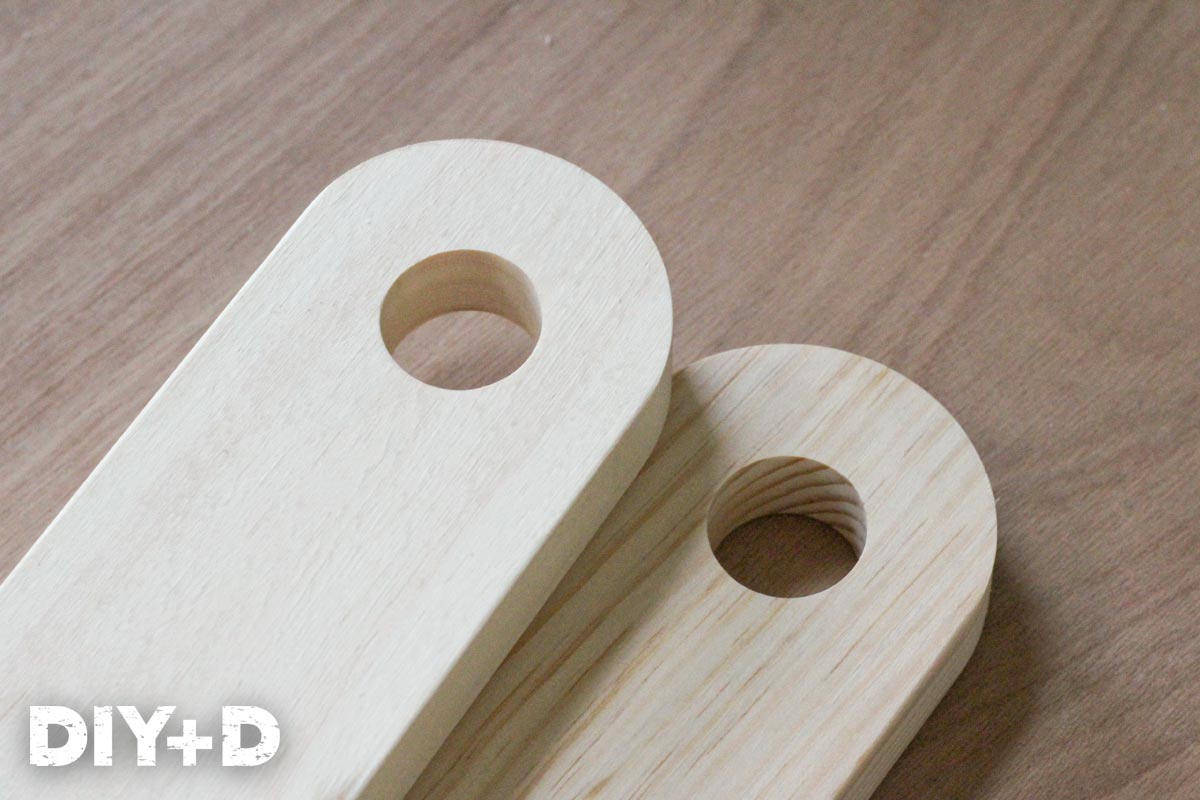

同じ形のものが簡単にできあがり。テンプレートによる倣い加工だからこそできることです。

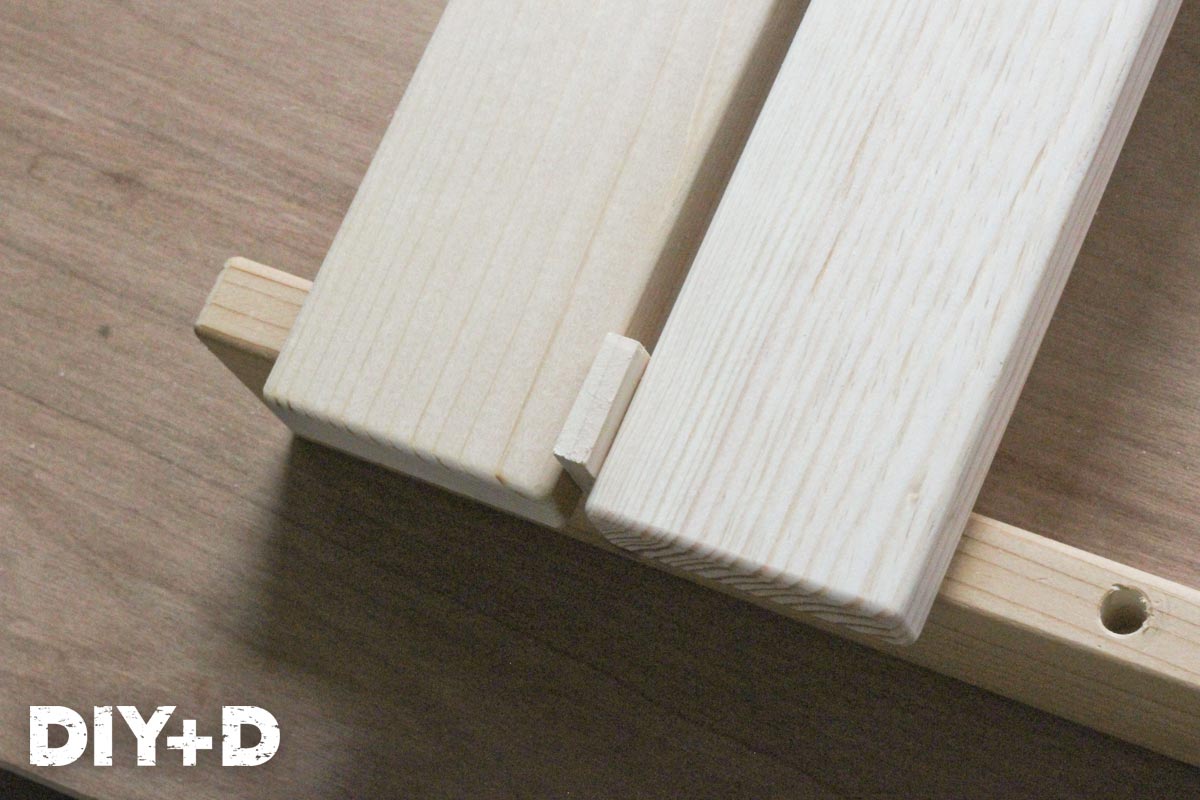

次に、棚を支える桁を差し込む溝をほります。

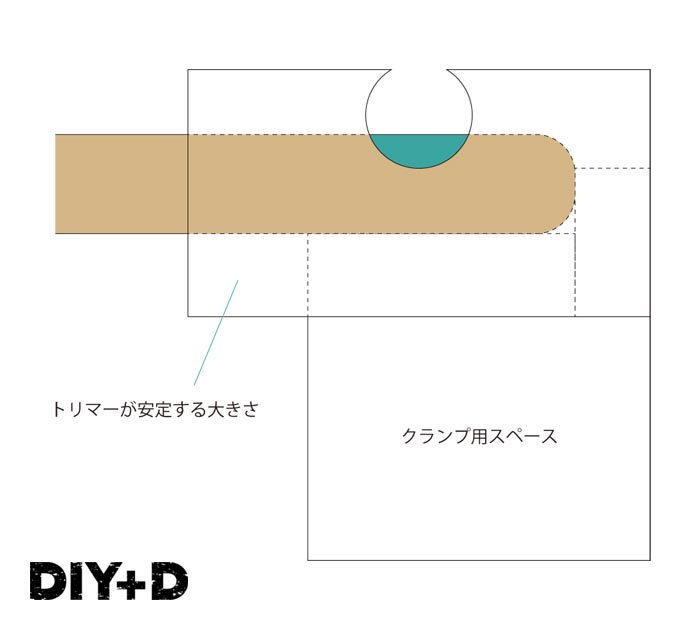

写真のような四角い枠の治具を大雑把につくりました。

治具の内側のサイズは、

加工する溝のサイズ + ベースプレートのサイズ - ビットの刃幅

で求めることができます。

例えば、溝(19×63)+ベース(100×100)-刃幅3mmだと、内側116mm×160mmの枠をつくればいいわけです。

これをしっかり固定して、必要な深さにセットしたストレートビットで加工すれば……

ご覧のような溝をほることができます。

この溝の中心に、M6のネジを通すための穴を貫通させます。ネジは棚側だけ効けばいいので8mmで開けました

あとは接地部分を設計図通り斜めにカットし、全体的にトリマー(ボーズ面ビットの3mm)で丸く面取りすれば脚の完成です。

以上の加工を4本すべてに行います。

脚の前後左右で加工面や角度が反対になるので注意です!

丸棒の加工

ハンガーをかけるための丸棒を加工していきます。

丸棒の両端は帽子や小物をかけられるよう、脚を貫通して飛び出すところ。丸っこくしたほうが可愛さアップしますよね?

そこでトリマーで丸く削ってやります。やり方は前回の記事で紹介しています。

さらに、小物がすべって落ちないようにくぼみをつけてやりましょう。

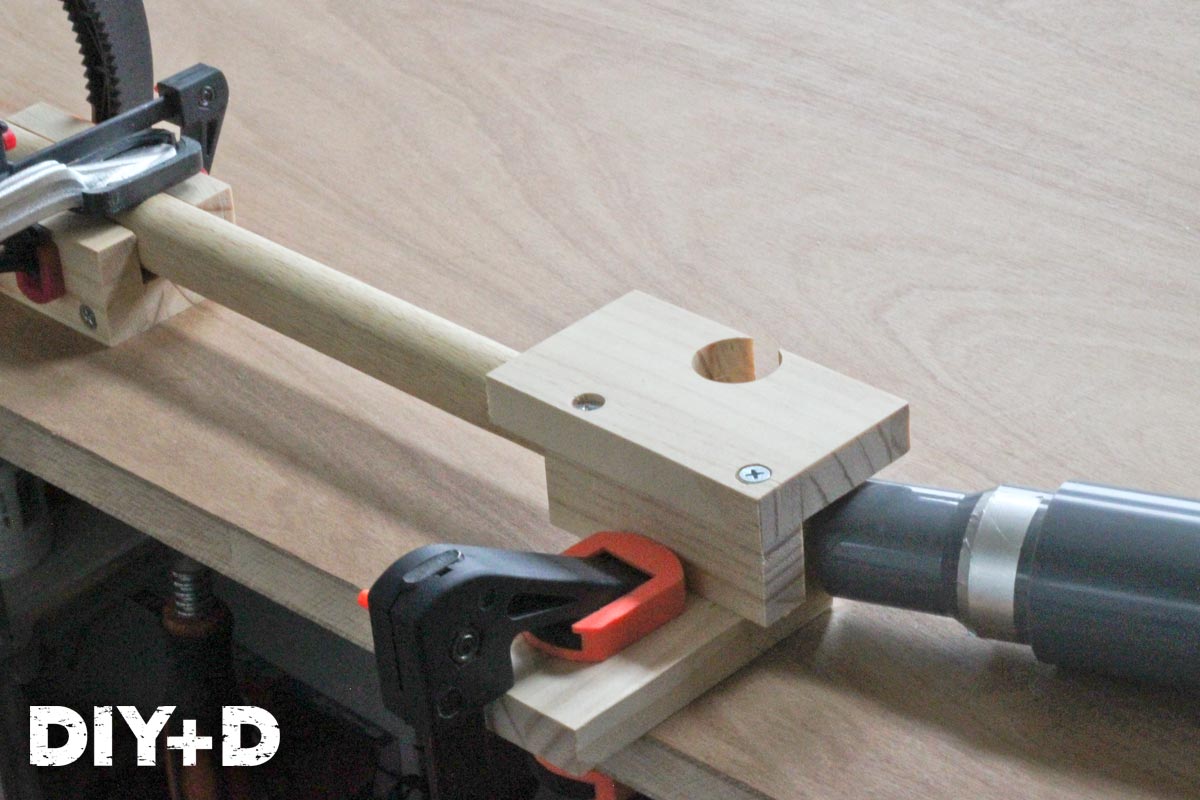

こんな治具を用意しました。

これに丸棒をセットしてトリマーで倣い加工するだけ。

上図の青い部分が削り取られるわけです。

この治具の場合、使用する目地払いビットはベアリングが根元についているタイプ。また、刃の長さが丸棒の直径より大きいものがいいです。

このタイプはAmazonでは6.35mm(1/4インチ)軸しか見つからず、6mm軸のものはAliExpressで購入できます。

例えばこれ(刃長38mm)とか。

トリマーのコレットチャックを換装すれば6.35mm軸のビットが使えるようになるので、いっそのこと変えてしまうのもアリですよ!

京セラ(旧リョービ)のMTR-42ならこちら↓

そうすれば、海外の様々なビットが使えて楽しそう。

話が脱線しましたが、治具はもちろん、丸棒もしっかり固定してから行いましょう。

丸いくぼみができました。かわいい。

棚の作成

棚には重いランドセルを置く予定なので、頑丈につくります。

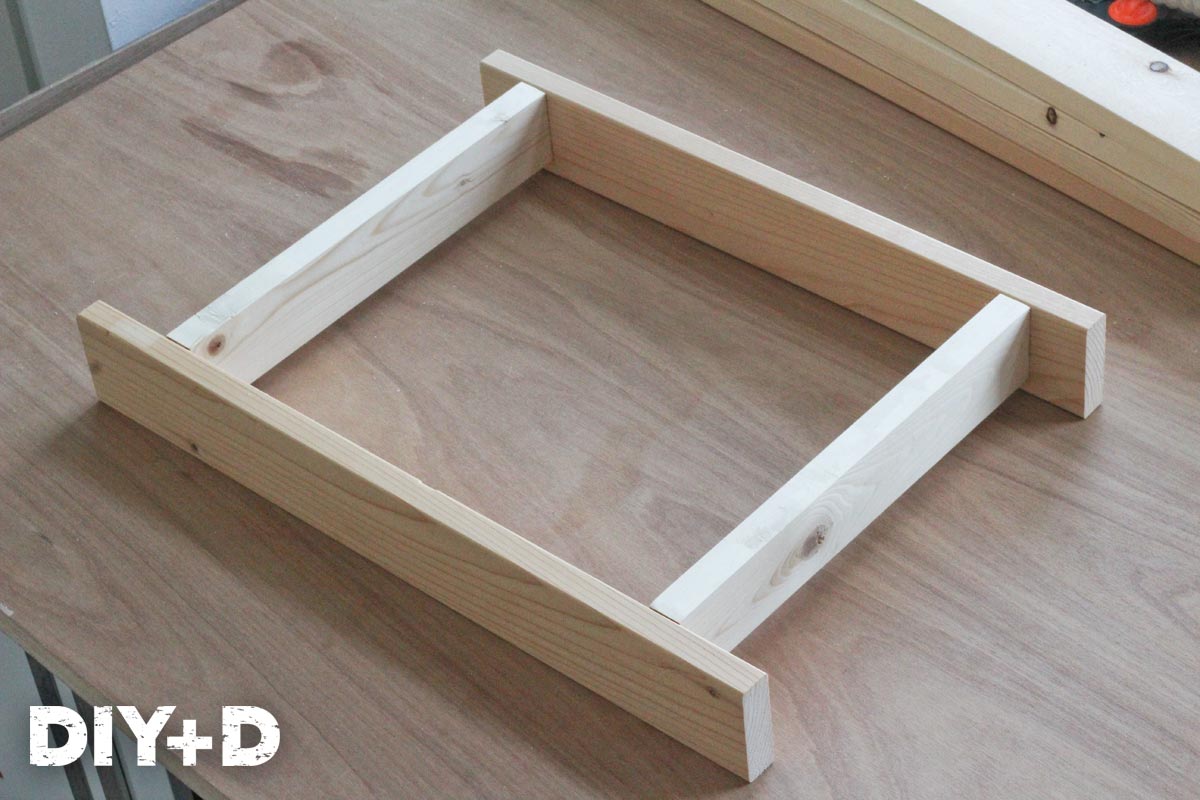

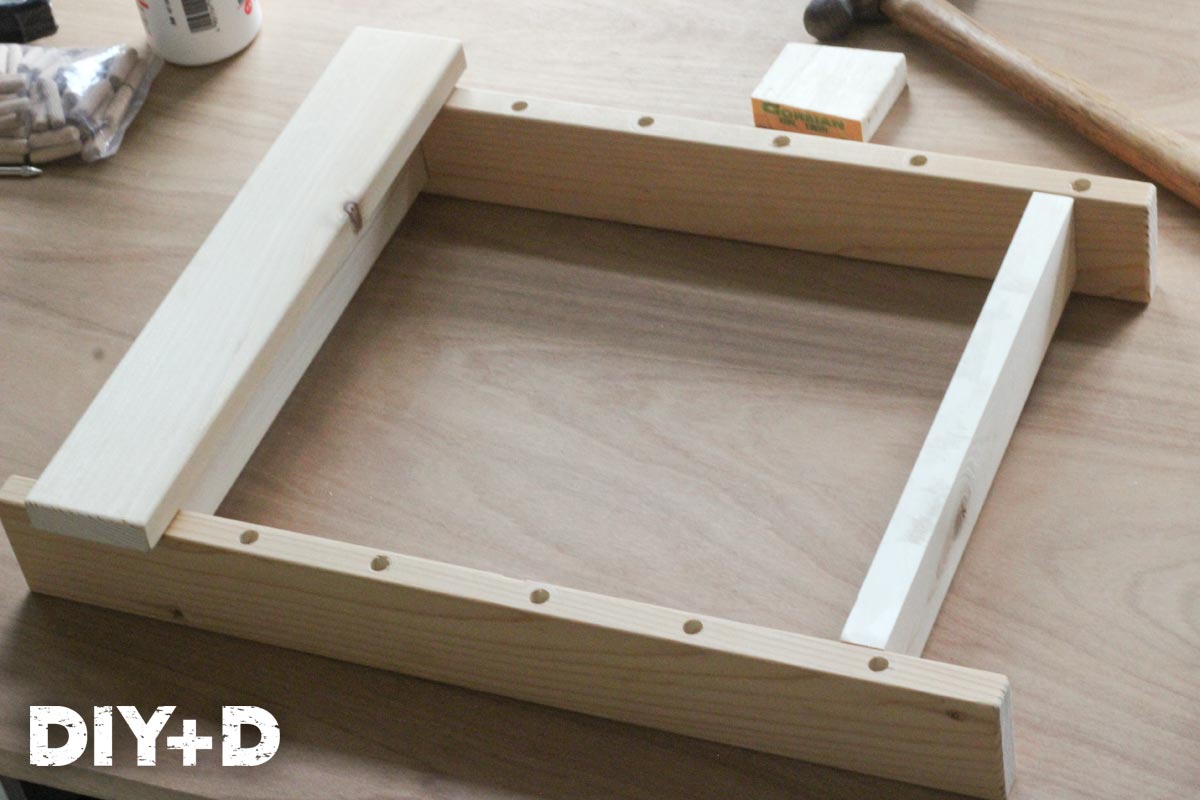

写真のように1×3と1×2を使って桁を組みました。接着はダボとボンドです。

桁を脚に差し込みやすいよう、木口を面取りしておきます。

ダボ接合は穴がずれると上手くいかないのですが、写真のダボ用マーカーを使えばほぼ失敗がなくなります。

ドリルガイドとのセットがおすすめ。

あらかじめカットしておいた棚板をすのこ状に接着していきます。こちらの板も丸く面取りしておきました。

1枚目の位置を決めたら、間にちょうどいい厚さ(今回は7mm)の板を挟むと等間隔で並べることができます。

すべての位置が決まったら、ダボとボンドで接着してしっかりクランプで圧着。棚が完成しました。

オイル塗装

顔料の入っていないオイルを塗装すると、木材は黄色っぽく濡れたようになり色が濃くなるもの。杢目がはっきりして、木の表情が美しく変化します。

でも白木の風合いを残したいときってありませんか?

そんなときにおすすめなのが、ワトコオイルのホワイトです。

巷では「塗ってもほとんど白くならない」という噂ですが、それがいいのです(何度も塗り重ねれば徐々に白くなると思われる)。

初めて塗ったときは想像以上に白くて焦ったけど、浸透後にウエスで拭き取ると狙い通りのテイストになりました。

乾燥させたあと、2度目の塗り→研磨→拭き取り→24時間以上乾燥で終了です。

ネジの塗装

続いて、棚を固定するためのネジを金色に塗ります。何故かと言うと、銀色より(たぶん)かわいいから!

本当は真鍮ネジが良かったけど、ちょうどいいのが無かった。

用意したのは下記3つ。

- アサヒペンのメッキ調スプレー(ゴールド)

- ミッチャクロンマルチ

- 脱脂用のパーツクリーナー

↓真鍮色があったのを知らなかった……こちらのほうがいいかも。

ミッチャクロンマルチは、金属でも強力な密着力で塗膜剥がれを防いでくれます。

上の写真のように、段ボールにネジを挿しておくと後始末が楽。

ここまでくれば簡単で、パーツクリーナーでしっかり脱脂→ミッチャクロン吹き付け→メッキスプレー吹き付け で終わり。

各作業の間に乾燥させるのを忘れずに。

メッキ調スプレーは、一度で塗らずに薄く2、3回に分けて塗布すると綺麗に仕上がります。

こんな感じ。

ミッチャクロンを塗っているとはいえ、硬いもので擦れば色が削れてしまうでしょう。

完全に自己満足ですが、ネジ色を変えるのってさりげないおしゃれだと思いませんか?

組み立てから完成まで

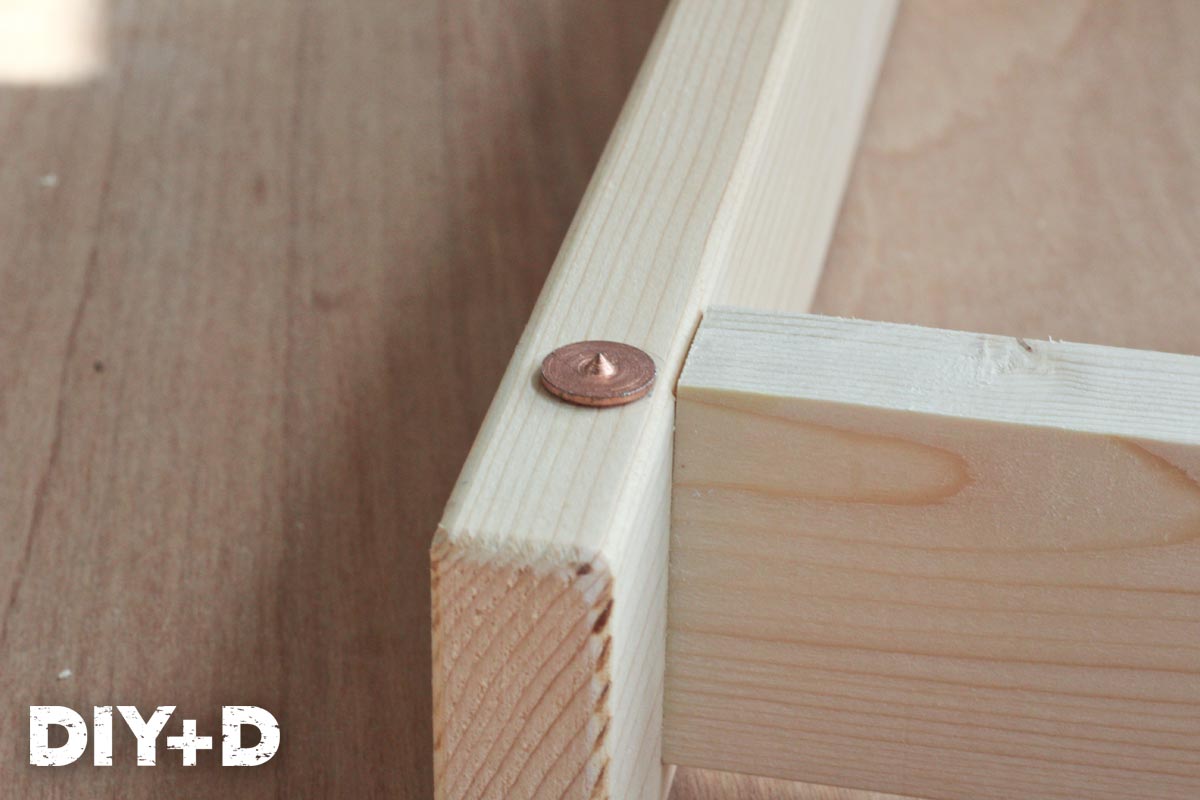

作成した棚の差し込むところ4か所に鬼目ナットを仕込みます。

鬼目ナットの埋め込み方は、過去記事の天板の加工の項目で詳しく記載しています。

一度仮組みしてマーキングすると位置合わせしやすいです。

終わったら再度仮組みして、外側の脚と丸棒の取り付け位置に印を付けます。

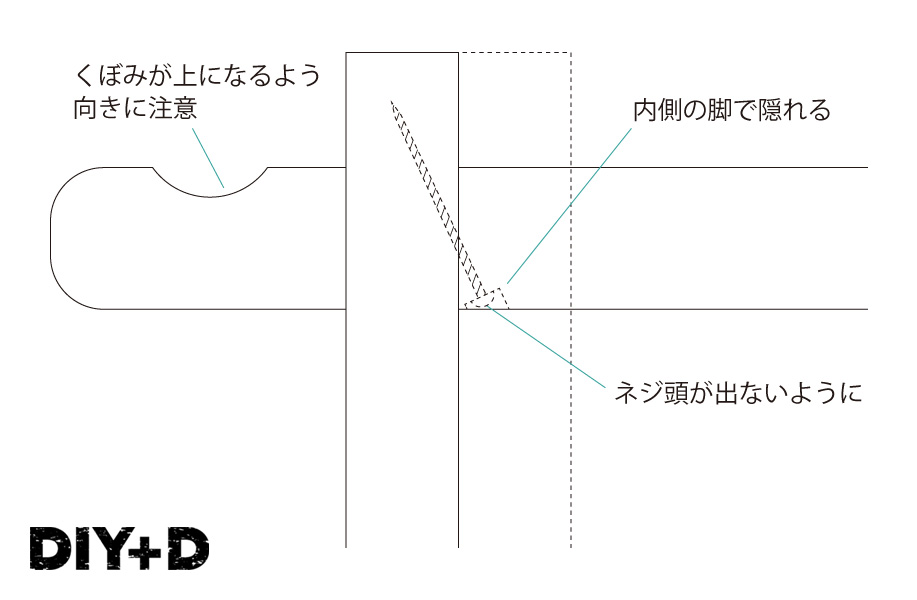

いったん棚を外し、脚はすべて丸棒を通したまま外側の脚と丸棒をミニビスで固定。

ミニビスは頭が小さく細いわりに長いので非常に回しづらいですが、気合で乗り切りましょう。

両側が固定できたらほぼ完成です。内側の脚は自由に動かせますが、その状態で大丈夫。

棚をゴールドで塗ったネジで取り付ければ安定します。

完成と使用イメージ

完成しました。いかがでしょうか。

白木の印象は塗装前とほとんど変わりありません。

棚の桁に日焼けした材を使用したためそこだけ色が濃いのですが、それも単調にならず悪くなかったかも。

なお、棚を取り外せば内側の脚が動くので、折りたたんでしまっておいたり移動させたりできるようなっています。

ゴールドのねじは、手間をかけた割には可愛さアップの効果が小さいような……。

試しに物をかけたり置いたりしてみると

いい感じ!(品のいいワンピースや帽子の効果はでかい…!)

ともかく、ほとんど狂いなく設計図どおりにつくることができました。

気に入ってくれたようで良かったです。長く使ってくれるといいなあ。